田原市立赤羽根小学校のホームページへようこそ!

日誌

ブログ

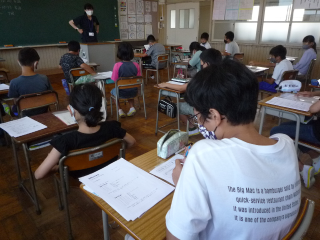

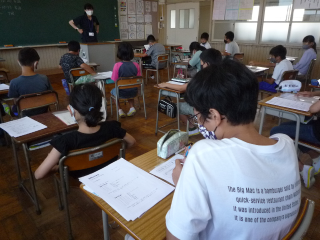

9月2日授業スタート

9月早々から、気持ちの良いスタートが切れています。

もちろん直しはありません。

たまたまなんですが、今日はICTを使う場面がたくさん見られました。

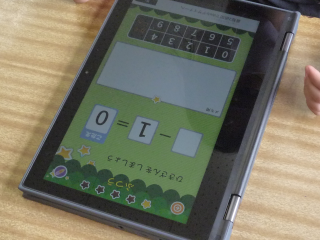

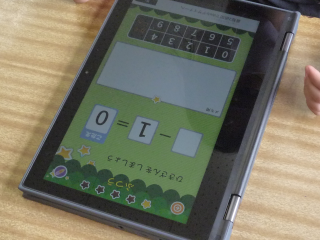

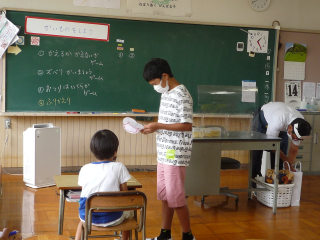

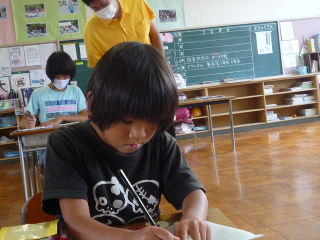

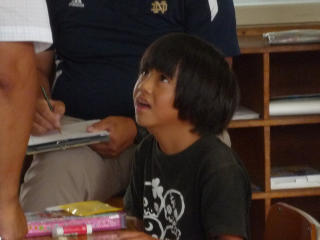

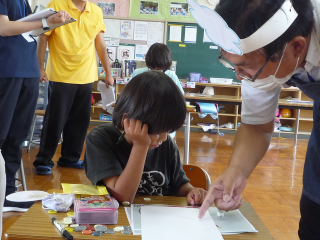

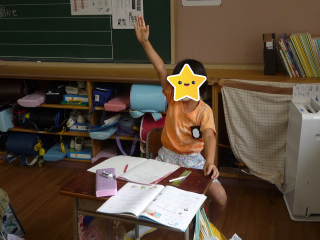

◆1年算数

タブレットのアプリを使って、学んだことの定着を図っていました。主にひき算です。

計算力の付き具合は、人それぞれです。少しづつ向上していくでしょう。

中には、こんな問題にチャレンジする児童もいました。

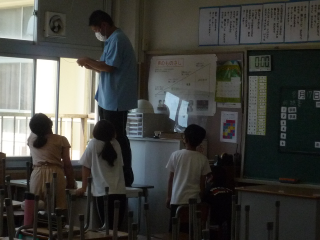

◆あすなろ学級理科

ちょっと逆光になっちゃった。体のつくりを動画を使って学んでいました。

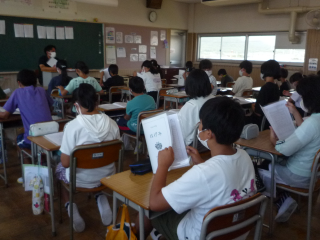

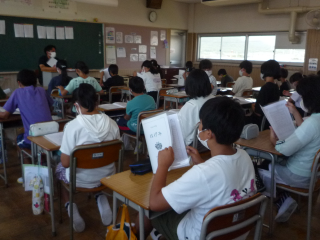

◆4年社会

4年生は、水の学習に取り組んでいます。

画像ではちょっとわかりにくいですが、クラスルームという仮想の教室に児童がアクセスし、そこで全体の意見やアイデアを確認したり交換したりしています。だったら直接話せば?とも思いますが、児童全員の考えを確認できるというのがメリットの一つです。今後、目的に応じてこうした学習形態がさらに多くなっていくと予想されます。

*事務連絡1

昨日、保護者宛で全戸配付した「緊急事態宣言の発令に伴う対応について」をメニューバー内にアップしました。

*事務連絡2

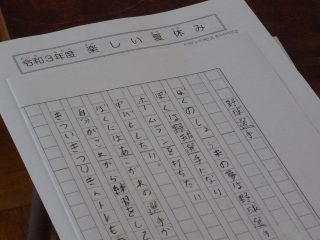

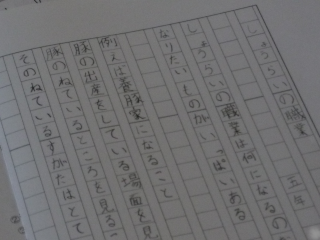

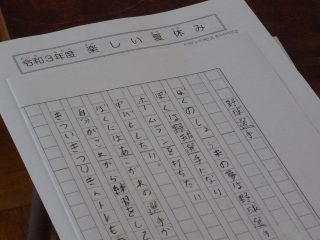

例年実施している「夏休み作品展」ですが、今年はコロナの影響で保護者の方の閲覧を中止しました。児童の創意と工夫を多少でもお伝えできるよう、画像での紹介を試みます。現在準備中です。多少の不具合は大目に見ていただきながら、長い目で見守ってください。

もちろん直しはありません。

たまたまなんですが、今日はICTを使う場面がたくさん見られました。

◆1年算数

タブレットのアプリを使って、学んだことの定着を図っていました。主にひき算です。

計算力の付き具合は、人それぞれです。少しづつ向上していくでしょう。

中には、こんな問題にチャレンジする児童もいました。

◆あすなろ学級理科

ちょっと逆光になっちゃった。体のつくりを動画を使って学んでいました。

◆4年社会

4年生は、水の学習に取り組んでいます。

画像ではちょっとわかりにくいですが、クラスルームという仮想の教室に児童がアクセスし、そこで全体の意見やアイデアを確認したり交換したりしています。だったら直接話せば?とも思いますが、児童全員の考えを確認できるというのがメリットの一つです。今後、目的に応じてこうした学習形態がさらに多くなっていくと予想されます。

*事務連絡1

昨日、保護者宛で全戸配付した「緊急事態宣言の発令に伴う対応について」をメニューバー内にアップしました。

*事務連絡2

例年実施している「夏休み作品展」ですが、今年はコロナの影響で保護者の方の閲覧を中止しました。児童の創意と工夫を多少でもお伝えできるよう、画像での紹介を試みます。現在準備中です。多少の不具合は大目に見ていただきながら、長い目で見守ってください。

9月1日2学期始業式

赤羽根小学校に、子供達の歓声が戻ってきました。運動場では、始業式の準備に余念がありません。練習通りにできるといいね。

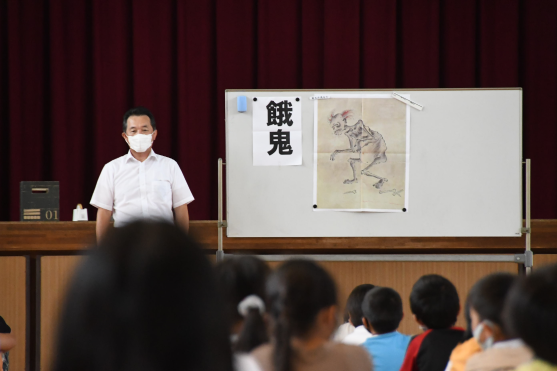

◆2学期始業式

コロナ対策により、会場を体育館から運動場に変更しました。

久しぶりの児童の表情や、代表者のスピーチに気をとられていたら…

いつもの写真を撮り忘れ、気づいたらスピーチが終わってしまいました。

代表者は1年、3年、5年の児童です。

1年生の彼は、特に国語の漢字の勉強に並々ならぬ意欲を持っていることを話しました。さらに、タブレットを使った勉強やダンス&ミュージックなど、2学期を見通した目標持っていてとても立派でした。本当に1年生?ひと夏を過ごすと、とても成長しますね。

3年生の彼女は、教科の学習で具体的な目標を話しました。特に素晴らしかったのは、「慣用句」という国語の授業で学んだ言葉をさりげなく使ったところです。

5年生の彼は2学期の行事について目標を話しました。楽しみにしていた野外活動がコロナ対応で中止になったことへの複雑な胸の内も語ってくれました。

いずれのスピーチも、すべての児童にしっかり聞かせられる、価値ある内容でした。

◆◆避難訓練(地震&津波)

こちらは、予定通り。9月1日防災の日に合わせて、避難訓練を行いました。

避難後、改めてシェークアウトのやり方を、全員で確認しました。

みんな上手にできてます。

君も完璧!

予定ではこのあと、津波対応の避難も練習するはずでしたが、校舎の3階に全校児童が退避することになるので、密を避けるために1年生のみ避難場所の確認をしました。

*お知らせ

2学期も、”あかはにっ子”と赤羽根小学校の「今」をお伝えしていきます。引き続き、よろしくお願いします。

◆2学期始業式

コロナ対策により、会場を体育館から運動場に変更しました。

久しぶりの児童の表情や、代表者のスピーチに気をとられていたら…

いつもの写真を撮り忘れ、気づいたらスピーチが終わってしまいました。

代表者は1年、3年、5年の児童です。

1年生の彼は、特に国語の漢字の勉強に並々ならぬ意欲を持っていることを話しました。さらに、タブレットを使った勉強やダンス&ミュージックなど、2学期を見通した目標持っていてとても立派でした。本当に1年生?ひと夏を過ごすと、とても成長しますね。

3年生の彼女は、教科の学習で具体的な目標を話しました。特に素晴らしかったのは、「慣用句」という国語の授業で学んだ言葉をさりげなく使ったところです。

5年生の彼は2学期の行事について目標を話しました。楽しみにしていた野外活動がコロナ対応で中止になったことへの複雑な胸の内も語ってくれました。

いずれのスピーチも、すべての児童にしっかり聞かせられる、価値ある内容でした。

◆◆避難訓練(地震&津波)

こちらは、予定通り。9月1日防災の日に合わせて、避難訓練を行いました。

避難後、改めてシェークアウトのやり方を、全員で確認しました。

みんな上手にできてます。

君も完璧!

予定ではこのあと、津波対応の避難も練習するはずでしたが、校舎の3階に全校児童が退避することになるので、密を避けるために1年生のみ避難場所の確認をしました。

*お知らせ

2学期も、”あかはにっ子”と赤羽根小学校の「今」をお伝えしていきます。引き続き、よろしくお願いします。

8月26日事務連絡

本校保護者の皆様へ

本日、田原市教育委員会より各学校宛に通知がありました。内容は、明日8月27日より発出される「緊急事態宣言」への市内小中学校の対応についてです。

ついては、市教委から保護者に宛てた文書をメニューバー「保護者の皆様へ」にアップしましたのでご参照ください。本校で予定している各種行事等の対応については、9月1日以降、順次連絡いたします。

なお、本通知をもって保護者の皆様に新たな対応を依頼するものではありません。必定な事項についてはすべての保護者宛に改めて通知させていただきます。(校長)

本日、田原市教育委員会より各学校宛に通知がありました。内容は、明日8月27日より発出される「緊急事態宣言」への市内小中学校の対応についてです。

ついては、市教委から保護者に宛てた文書をメニューバー「保護者の皆様へ」にアップしましたのでご参照ください。本校で予定している各種行事等の対応については、9月1日以降、順次連絡いたします。

なお、本通知をもって保護者の皆様に新たな対応を依頼するものではありません。必定な事項についてはすべての保護者宛に改めて通知させていただきます。(校長)

8月5日現職研修

夏休みは前半が終了し、いよいよ中盤です。赤小のみなさん、感動してますか?

楽しみにしていたプール開放が、あまりの暑さで次々に中止となり、子供たちの生活ぶりをちょっぴり心配しています。

ということで、今日は先生たちから元気のおすそ分けです。久しぶりに、お付き合いください。

◆初めてのボディーボード体験

本日、現職研修(教員の研修会)の一環で、本校教員によるボディーボード体験を実施しました。子供たちのボディーボード体験が、コロナの影響で2年連続で中止となりましたので、来年度の活動に向けて、教員自らが体験することとなりました。

本日の参加は、体験教員6名(老若男女)、サポート教員2名、見学教員1名、講師5名で、教員全員、経験値0です。

到着しました。

準備に余念がありません。塗っているのは、クラゲ除けのクリームです。

それにしても塗りすぎでは?

準備完了!小野小町が一人混じってますけど。

みなさんやる気満々です。

お世話になる、講師の皆さんです。サーフィン協会の協力を得て、プロサーファーの方を含め5名の講師の皆さんにご協力いただきました。

最初は準備運動から。とっても入念に行いました。

続いて、基本の操作についてのレクチャーです。単純な道具、操作、動きほど奥が深いということを、このあと思い知ります。

いよいよ、体験スタートです。

講師の介添えを受けながら、波に乗るという感覚を少しずつつかんでいきます。

それでは、体を張った教員の勇姿をご覧ください。ちなみに、キャプションはイメージです。

<快感~♪>

<ビーナス降臨!>

<ウミガメ産卵?>

終わるよ~。

皆さん、お疲れさまでした。

と思ったら、まだもの足りないのか、女性教員が個人レッスンを受けています。

水さえ無ければねえ‥。

参加者一人一人が今日の研修を振り返りました。”経験に勝る学びはなし”。全員が一致した境地です。

講師の皆様、ありがとうございました。今日の経験は、今後の企画や準備に大いに役立てていきます。

最後に、本日の見学者です。

ギブスつけて、松葉杖ついてますけど…。

子供たち、心配しなくていいからね。2学期には元気な姿になっていることでしょう。

それでは、夏休みの中盤を、感動いっぱいで乗り切ってね。

楽しみにしていたプール開放が、あまりの暑さで次々に中止となり、子供たちの生活ぶりをちょっぴり心配しています。

ということで、今日は先生たちから元気のおすそ分けです。久しぶりに、お付き合いください。

◆初めてのボディーボード体験

本日、現職研修(教員の研修会)の一環で、本校教員によるボディーボード体験を実施しました。子供たちのボディーボード体験が、コロナの影響で2年連続で中止となりましたので、来年度の活動に向けて、教員自らが体験することとなりました。

本日の参加は、体験教員6名(老若男女)、サポート教員2名、見学教員1名、講師5名で、教員全員、経験値0です。

到着しました。

準備に余念がありません。塗っているのは、クラゲ除けのクリームです。

それにしても塗りすぎでは?

準備完了!小野小町が一人混じってますけど。

みなさんやる気満々です。

お世話になる、講師の皆さんです。サーフィン協会の協力を得て、プロサーファーの方を含め5名の講師の皆さんにご協力いただきました。

最初は準備運動から。とっても入念に行いました。

続いて、基本の操作についてのレクチャーです。単純な道具、操作、動きほど奥が深いということを、このあと思い知ります。

いよいよ、体験スタートです。

講師の介添えを受けながら、波に乗るという感覚を少しずつつかんでいきます。

それでは、体を張った教員の勇姿をご覧ください。ちなみに、キャプションはイメージです。

<快感~♪>

<ビーナス降臨!>

<ウミガメ産卵?>

終わるよ~。

皆さん、お疲れさまでした。

と思ったら、まだもの足りないのか、女性教員が個人レッスンを受けています。

水さえ無ければねえ‥。

参加者一人一人が今日の研修を振り返りました。”経験に勝る学びはなし”。全員が一致した境地です。

講師の皆様、ありがとうございました。今日の経験は、今後の企画や準備に大いに役立てていきます。

最後に、本日の見学者です。

ギブスつけて、松葉杖ついてますけど…。

子供たち、心配しなくていいからね。2学期には元気な姿になっていることでしょう。

それでは、夏休みの中盤を、感動いっぱいで乗り切ってね。

7月26日同窓会報発送作業

夏季休業中ではありますが、こっそり更新です。

❏「赤小同窓会報」発送作業

「赤小同窓会報」第61号が完成し、本日役員の皆様にお集まりいただき、発送の作業を行いました。赤羽根町外にお住いの方には郵送で、町内の方には回覧板でお届けします。本日の作業は、郵送のための準備で、発送部数は約1,750通。北は北海道、南はオーストラリア‥でしたが、さすがに海外は取りやめとなりました。

今回ならではの取り組みとして、本校ホームページのQRコードを掲載しました。全国どこからでも会員の皆様に本校の今をお知らせするための工夫です。

*おまけ

せっかくなので‥

世間はオリンピックの話題で大盛り上がりです。日本選手の金メダル獲得は大きな感動をよびます。その一方、3位決定戦に勝利し、銅メダルの獲得に涙する選手にも心を動かされます。

そこで‥

3位入賞を果たし、涙する選手とかけまして

鶏が先か、卵が先かとときます

<その心は>

どうでもいい

※前置きの長いなぞかけは、大体こんなもんです。なぞかけの金メダル、まだまだ目指します。

❏「赤小同窓会報」発送作業

「赤小同窓会報」第61号が完成し、本日役員の皆様にお集まりいただき、発送の作業を行いました。赤羽根町外にお住いの方には郵送で、町内の方には回覧板でお届けします。本日の作業は、郵送のための準備で、発送部数は約1,750通。北は北海道、南はオーストラリア‥でしたが、さすがに海外は取りやめとなりました。

今回ならではの取り組みとして、本校ホームページのQRコードを掲載しました。全国どこからでも会員の皆様に本校の今をお知らせするための工夫です。

*おまけ

せっかくなので‥

世間はオリンピックの話題で大盛り上がりです。日本選手の金メダル獲得は大きな感動をよびます。その一方、3位決定戦に勝利し、銅メダルの獲得に涙する選手にも心を動かされます。

そこで‥

3位入賞を果たし、涙する選手とかけまして

鶏が先か、卵が先かとときます

<その心は>

どうでもいい

※前置きの長いなぞかけは、大体こんなもんです。なぞかけの金メダル、まだまだ目指します。

7月20日1学期終業式

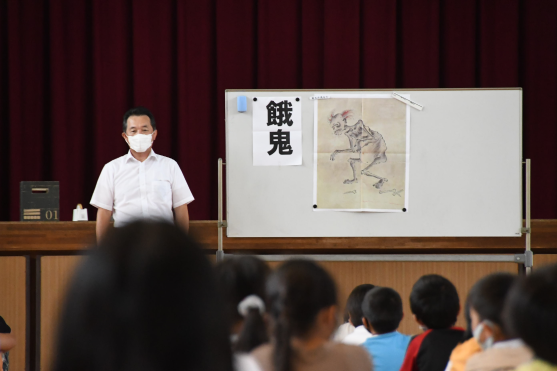

◆1学期終業式

2,4,6年生から3人の児童が1学期の振り返りを発表しました。

続いて、校長も水曜朝会を振り返りました。

キーワードは、「感動の種」です。

◆学級活動

1学期最後の学活です。どんな様子か、ちょっと覗いてみました。いい場面に会えるといいな。

❏5年

配付物の確認をしていました。目に留まったのは、原稿用紙に書き留めた詩のコピーです。

担任「今日家に帰ったら、家の人に見せてください。もし、これじゃだめと言われたら書き直しかな。」

子供「エーッ!?」

ははは。そんなことはないと思うよ。保護者の皆様、今宵をお楽しみに。

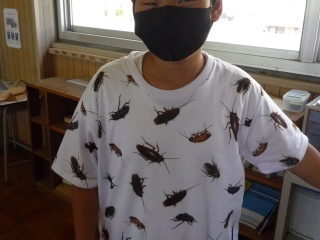

❏6年

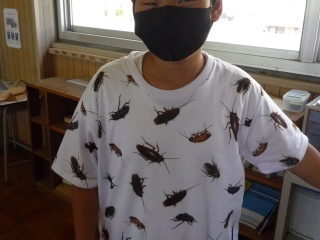

随分開放的な雰囲気の中、通知表を見合っていました。こうなると、記事にしにくいんだなぁ。そう思っていたら、絶好の被写体が向こうからやってきました。

これは!!

私「このTシャツ、だれが選んだの?」

彼「お母さん。」

私「なんて言って?」

彼「これ、どうって。」

私「それで、なんて答えたの?」

彼「まあ、いいんじゃないって。」

お母さんもTシャツも、破壊力あるなぁ。

私「で、クラスのみんなの反応は?」

彼「悪いです。」

どうか、まっすぐに育ってね。

そんなことを言っている間に、担任から指示が出ましたよ。

通知表の見方について説明が始まりました。

❏4年

おや、こちらはカーテン外しと教室の片づけやら掃除をしてました。

学活が2時間で、少し余裕があったみたいです。

❏1年

時すでに遅かりし!下校の準備中でした。

◆一斉下校

それぞれに荷物をもって、運動場に集まってきました。

それにしても大荷物です。これは2学期の課題にします。

みんな元気でね。

今日は、通学班の担当教員も下校に付き添いました。

通学団会で出た反省内容と危険個所の確認を行うためです。

*締めのご挨拶

1学期間、ほぼ毎日の更新となりましたが、気長にお付き合いいただきありがとうございました。なにぶん、子どもあっての当ブログですので、しばらくはお休みかと。とはいえ、プール開放、部活動と、教育活動は続きます。新たなネタがあれば稀にお目にかかります。当てにせず、期待もせず、たまにふらっとお立ち寄りいただければ幸いです。1学期の記事を振り返っていただければ、なお結構です。

それでは、いずれまた、お目にかかります。

子供たちが、「感動でいっぱいの夏休み」を送れますように。

2,4,6年生から3人の児童が1学期の振り返りを発表しました。

続いて、校長も水曜朝会を振り返りました。

キーワードは、「感動の種」です。

◆学級活動

1学期最後の学活です。どんな様子か、ちょっと覗いてみました。いい場面に会えるといいな。

❏5年

配付物の確認をしていました。目に留まったのは、原稿用紙に書き留めた詩のコピーです。

担任「今日家に帰ったら、家の人に見せてください。もし、これじゃだめと言われたら書き直しかな。」

子供「エーッ!?」

ははは。そんなことはないと思うよ。保護者の皆様、今宵をお楽しみに。

❏6年

随分開放的な雰囲気の中、通知表を見合っていました。こうなると、記事にしにくいんだなぁ。そう思っていたら、絶好の被写体が向こうからやってきました。

これは!!

私「このTシャツ、だれが選んだの?」

彼「お母さん。」

私「なんて言って?」

彼「これ、どうって。」

私「それで、なんて答えたの?」

彼「まあ、いいんじゃないって。」

お母さんもTシャツも、破壊力あるなぁ。

私「で、クラスのみんなの反応は?」

彼「悪いです。」

どうか、まっすぐに育ってね。

そんなことを言っている間に、担任から指示が出ましたよ。

通知表の見方について説明が始まりました。

❏4年

おや、こちらはカーテン外しと教室の片づけやら掃除をしてました。

学活が2時間で、少し余裕があったみたいです。

❏1年

時すでに遅かりし!下校の準備中でした。

◆一斉下校

それぞれに荷物をもって、運動場に集まってきました。

それにしても大荷物です。これは2学期の課題にします。

みんな元気でね。

今日は、通学班の担当教員も下校に付き添いました。

通学団会で出た反省内容と危険個所の確認を行うためです。

*締めのご挨拶

1学期間、ほぼ毎日の更新となりましたが、気長にお付き合いいただきありがとうございました。なにぶん、子どもあっての当ブログですので、しばらくはお休みかと。とはいえ、プール開放、部活動と、教育活動は続きます。新たなネタがあれば稀にお目にかかります。当てにせず、期待もせず、たまにふらっとお立ち寄りいただければ幸いです。1学期の記事を振り返っていただければ、なお結構です。

それでは、いずれまた、お目にかかります。

子供たちが、「感動でいっぱいの夏休み」を送れますように。

7月19日1年体育

本日、田原市内に熱中症警戒アラートが発令されました。残念ながら、児童の外遊びは禁止。運動場はご覧の通りです。

合わせて、屋外屋内での実技を伴う体育授業は中止。ただし、WBGT(熱中症指数)が基準値以下である1時間目に限って、プールでの活動は可としました。

早速、1時間目に1年生と4年生がプールに登場しました。

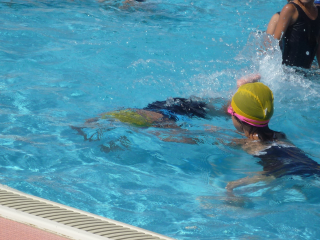

◆1年体育「水遊び」

水遊びとはいいながら、プール開き直後と比べると、水中での動きに慣れたことが一目瞭然です。活動にも少しずつ泳ぎの要素が加わってきましたよ。

水分補給も怠りありません。

おっ、輪っかくぐりですね。

子供1「こんなの簡単!それじゃあ、私から行くね。」

子供1「ほらね。楽勝!」

*えっ、そういく?

子供1「えっ!?何か違った?」

子供2「じゃあ、見てて。」

子供2「・・・・ほらね。」

子供3「あー、次、私。」

子供3「おりゃぁ!」

子供4「僕なんか、もっとすごいのできるもん。輪っかをもっと上げて。」

子供4「どうだ!」

*すごい!すぐにデビューできそう・・、水族館で。

※念のため、おおかたイメージです。

◆通学団会

1学期最後の反省と夏休み中の安全な生活について話し合います。

そうしたら、元気な女性が熱弁をふるっていました。この方は子供会の役員さんで、夏休みのラジオ体操について説明に来てくれました。途中、子供の瞳が一番輝いたのは、”くじ引き”と”賞品”の言葉を聞いたときだったのを、私は見逃しませんでした。

明日はもう、1学期の終業式です。子供たちが、どんな振り返りをしてくれるか楽しみに待ちましょう。

合わせて、屋外屋内での実技を伴う体育授業は中止。ただし、WBGT(熱中症指数)が基準値以下である1時間目に限って、プールでの活動は可としました。

早速、1時間目に1年生と4年生がプールに登場しました。

◆1年体育「水遊び」

水遊びとはいいながら、プール開き直後と比べると、水中での動きに慣れたことが一目瞭然です。活動にも少しずつ泳ぎの要素が加わってきましたよ。

水分補給も怠りありません。

おっ、輪っかくぐりですね。

子供1「こんなの簡単!それじゃあ、私から行くね。」

子供1「ほらね。楽勝!」

*えっ、そういく?

子供1「えっ!?何か違った?」

子供2「じゃあ、見てて。」

子供2「・・・・ほらね。」

子供3「あー、次、私。」

子供3「おりゃぁ!」

子供4「僕なんか、もっとすごいのできるもん。輪っかをもっと上げて。」

子供4「どうだ!」

*すごい!すぐにデビューできそう・・、水族館で。

※念のため、おおかたイメージです。

◆通学団会

1学期最後の反省と夏休み中の安全な生活について話し合います。

そうしたら、元気な女性が熱弁をふるっていました。この方は子供会の役員さんで、夏休みのラジオ体操について説明に来てくれました。途中、子供の瞳が一番輝いたのは、”くじ引き”と”賞品”の言葉を聞いたときだったのを、私は見逃しませんでした。

明日はもう、1学期の終業式です。子供たちが、どんな振り返りをしてくれるか楽しみに待ちましょう。

1年道徳「かぞくとおはなし」

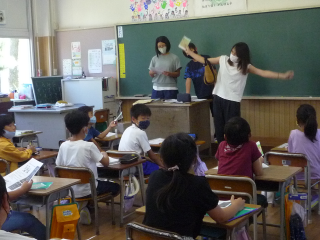

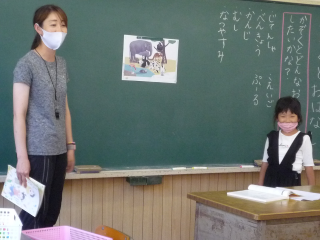

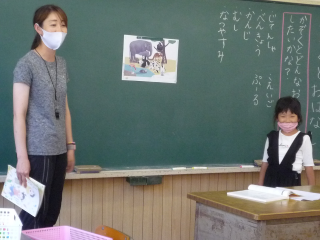

◆1年道徳「かぞくとおはなし」

道徳が教科化になって3年目になります。学校現場では、教科書を使った道徳科の授業が定着してきたようです。

4月来、どちらかというとあまり紹介する機会がありませんでしたが、今日は、運よく1年生の道徳の授業に出くわしました。

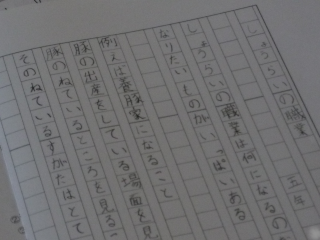

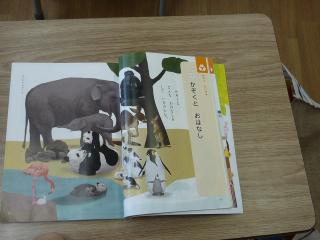

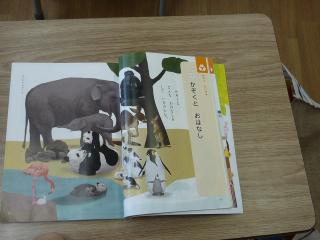

教科書です。

この見開きページだけで、授業を組み立てます。

教師「では、二人組になって、どれか動物を選んで、お話をしてみましょう」

子供たち「わー、でもどうやる?」

教師「最初に見本を見せるね。先生と一緒にやってくれる人はいますか」

お、確か彼女は、6月21日のブログで紹介した転校生ですね。1か月近くたち、すっかりなじんでいるようです。担任に言わせれば3日で慣れたとかなんとか‥。

何の動物になったのか、何となく聞きそびれてしまいました。

担任も体張ってます。なんか、寸劇みたいになってきましたが、子供たちは夢中です。

子供たちのやる気が一気に倍増しました。

ペンギンだったり、カンガルーだったり、猫のけんかになったり‥。

代表者が披露してくれました。

やりたい児童が多く、大いに活気がありました。

教師「時間がきたので、発表は終りね。」

子供たち「えーっ、やりたかった。」

教師「今日は何を勉強したかというと、家族とのお話しについてでした。色々話すと楽しいね。」

子供の盛り上がりはさておき、教師もちょっと心配になったのかな。最後に念押ししちゃいました。

教師「今日のふりかえりはなしにします。お家でいろいろお話できるといいです。」

今晩、お子さんがいつになく盛んに話しかけてきたら、そういう事情ですのでご了承ください。場合によっては体も張っていただけますか?

◆差し入れ

あすなろ学級で育てたメロンを差し入れてくれました。今年はまあまあの出来栄えと担任が言っていました。

どうもありがとう。

*お知らせ

本日配付の保護者宛文書をメニュー内に追加しました。

※今週もお付き合いいただきありがとうございました。

道徳が教科化になって3年目になります。学校現場では、教科書を使った道徳科の授業が定着してきたようです。

4月来、どちらかというとあまり紹介する機会がありませんでしたが、今日は、運よく1年生の道徳の授業に出くわしました。

教科書です。

この見開きページだけで、授業を組み立てます。

教師「では、二人組になって、どれか動物を選んで、お話をしてみましょう」

子供たち「わー、でもどうやる?」

教師「最初に見本を見せるね。先生と一緒にやってくれる人はいますか」

お、確か彼女は、6月21日のブログで紹介した転校生ですね。1か月近くたち、すっかりなじんでいるようです。担任に言わせれば3日で慣れたとかなんとか‥。

何の動物になったのか、何となく聞きそびれてしまいました。

担任も体張ってます。なんか、寸劇みたいになってきましたが、子供たちは夢中です。

子供たちのやる気が一気に倍増しました。

ペンギンだったり、カンガルーだったり、猫のけんかになったり‥。

代表者が披露してくれました。

やりたい児童が多く、大いに活気がありました。

教師「時間がきたので、発表は終りね。」

子供たち「えーっ、やりたかった。」

教師「今日は何を勉強したかというと、家族とのお話しについてでした。色々話すと楽しいね。」

子供の盛り上がりはさておき、教師もちょっと心配になったのかな。最後に念押ししちゃいました。

教師「今日のふりかえりはなしにします。お家でいろいろお話できるといいです。」

今晩、お子さんがいつになく盛んに話しかけてきたら、そういう事情ですのでご了承ください。場合によっては体も張っていただけますか?

◆差し入れ

あすなろ学級で育てたメロンを差し入れてくれました。今年はまあまあの出来栄えと担任が言っていました。

どうもありがとう。

*お知らせ

本日配付の保護者宛文書をメニュー内に追加しました。

※今週もお付き合いいただきありがとうございました。

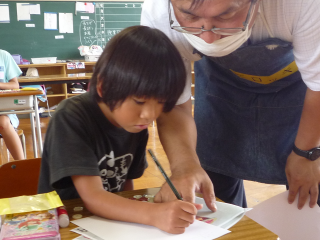

7月15日あすなろ学級生活単元

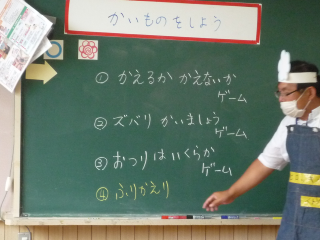

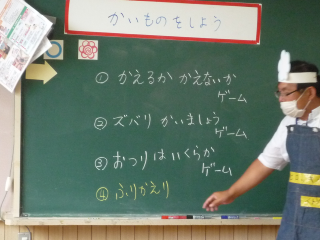

◆あすなろ学級「買い物をしよう」

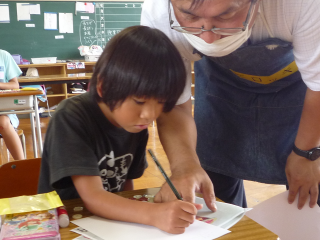

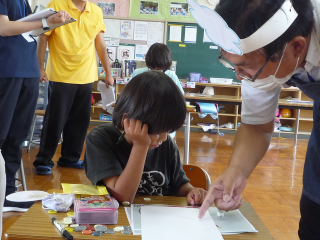

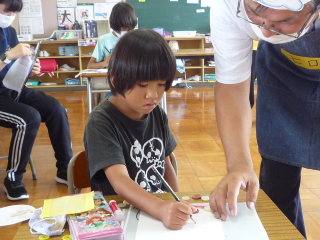

職員の研修を兼ねた研究授業です。おかげで、子供たちの学習の様子をじっくり参観できました。

授業のテーマと、4つの活動が示されました。見通しをもたせることで、児童も安心し、集中力の持続が期待できます。

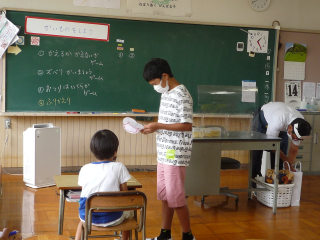

学級唯一の男子児童が、気を利かせてお手伝いをしています。さすが6年生だね。担任からも声がとんでいました。

その担任ですが…。

スーパー「ヒロッキー」の店員イトウさん。いつもに比べて、ちょっと抑え気味ですかね。

でも、子供の受けは、なかなかでした。

こちらは、活動②「ずばりかいましょうゲーム」です。

模造硬貨を使ってのシュミレーションです。

買い物経験の差が出やすい場面です。

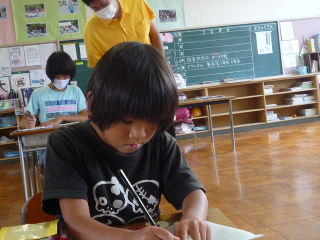

紙が配られ、二つの商品の合計金額やお釣りの計算を、ひっ算を使って取り組んでいます。

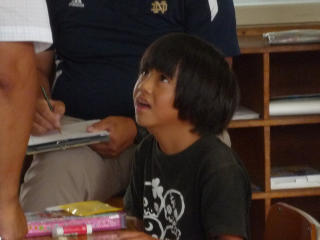

こちらの児童も、担任に助けてもらいながら、集中して取り組めています。

担任「これとこれで、いくらになるの?」

彼女「こうして、ああして、・・・。あれ?」

担任「これはまだ勉強してなかったな。ここが〇〇で、こうなって、ああなって・・・」

彼女「こうして、ああして、これでいいの?」

その後の課題も無事にクリアできました。

今日は、いつも以上に集中できましたね。担任からも、たくさんほめてもらいました。

*一応、会話はイメージです。

今日は、話題がもう一つあります。

◆田原市小学校水泳大会(校内記録会)

本年度が最後となる市の水泳大会ですが、コロナ禍により各学校での記録会という変則開催になりました。

本校の対応については幾度か協議を行い、子供たちの思いを最優先に参加を決定しました。

本日が、その記録会日でした。

変則開催ではありますが、市内の取り決めに合わせ、正確なタイムの記録、泳法のチェックは通常通り行います。

子供たちも、自然と緊張感を高めています。

良かったのは、選手に選ばれない子供たちも、同じ舞台でタイムを残せた点です。

すべての運動部員が良い雰囲気の中で、見えない他校の選手や自分自身と戦うことができました。

*おまけ

「一人水泳大会 種目 立ち泳ぎ 結果 優勝」

*フィクション‥ですか?

職員の研修を兼ねた研究授業です。おかげで、子供たちの学習の様子をじっくり参観できました。

授業のテーマと、4つの活動が示されました。見通しをもたせることで、児童も安心し、集中力の持続が期待できます。

学級唯一の男子児童が、気を利かせてお手伝いをしています。さすが6年生だね。担任からも声がとんでいました。

その担任ですが…。

スーパー「ヒロッキー」の店員イトウさん。いつもに比べて、ちょっと抑え気味ですかね。

でも、子供の受けは、なかなかでした。

こちらは、活動②「ずばりかいましょうゲーム」です。

模造硬貨を使ってのシュミレーションです。

買い物経験の差が出やすい場面です。

紙が配られ、二つの商品の合計金額やお釣りの計算を、ひっ算を使って取り組んでいます。

こちらの児童も、担任に助けてもらいながら、集中して取り組めています。

担任「これとこれで、いくらになるの?」

彼女「こうして、ああして、・・・。あれ?」

担任「これはまだ勉強してなかったな。ここが〇〇で、こうなって、ああなって・・・」

彼女「こうして、ああして、これでいいの?」

その後の課題も無事にクリアできました。

今日は、いつも以上に集中できましたね。担任からも、たくさんほめてもらいました。

*一応、会話はイメージです。

今日は、話題がもう一つあります。

◆田原市小学校水泳大会(校内記録会)

本年度が最後となる市の水泳大会ですが、コロナ禍により各学校での記録会という変則開催になりました。

本校の対応については幾度か協議を行い、子供たちの思いを最優先に参加を決定しました。

本日が、その記録会日でした。

変則開催ではありますが、市内の取り決めに合わせ、正確なタイムの記録、泳法のチェックは通常通り行います。

子供たちも、自然と緊張感を高めています。

良かったのは、選手に選ばれない子供たちも、同じ舞台でタイムを残せた点です。

すべての運動部員が良い雰囲気の中で、見えない他校の選手や自分自身と戦うことができました。

*おまけ

「一人水泳大会 種目 立ち泳ぎ 結果 優勝」

*フィクション‥ですか?

7月14日生活点描

◆水曜朝会

盛り上がったたなばた集会から一週間たち、今日は何の話だったかというと…。

気の抜けたような顔をしてます。以後気を付けます。でも、子供たちの食いつきは良かったですよ。

いずれ機会があれば、水曜朝会の紹介をメニューに加えられたらと画策しています。

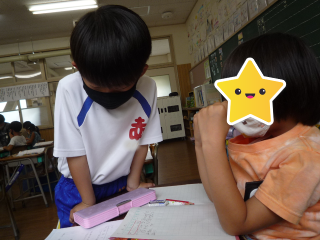

◆2年算数*教え合い

子供たち「どこが分からないの?」

子供たち「あのね、~」

算数の練習問題で合格をもらった子供たちが、あちらこちらでお助けの教え合いをしていました。

感心するのは、こうした活動が授業の中でしっかり根付いていることです。もちろん、人間関係や学級の雰囲気が重要です。

お、彼女がうれしそうに担任を呼んでいます。

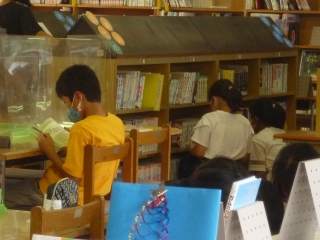

◆6年夏休みの準備

夏休みまであと1週間です。6年生が、休み中に読む本を借りに集まっていました。

借りられるのは6冊まで。思い思いに好みに合う本を探していました。とりあえず、今回借りられるのは3冊までだそうです。

今日の当番は彼女です。

私「どんな本が人気なの?」

彼女「人それぞれなので、なんとも言えません。」

小学生らしからぬ説得力ある回答です。これは、慎重に言葉を選ぶ必要があります。

私「あなたは、どんな本が好きなの?」

彼女「怪談と料理です。」

おもしろい組み合わせです。突破口を発見しました。

私「料理が好きなんだ。得意なものはあるの?」

彼女「お菓子作りです。」

私「今までで、一番うまくできたお菓子はなに?」

この後、会話が盛り上がったことは言うまでもありません。もちろん私的な判断ですけど。

*今日(実は昨日)の1枚

水槽のサメが、地味に活躍しているようです。

本校から、未来の海洋生物学者が生まれるかもしれませんよ。

盛り上がったたなばた集会から一週間たち、今日は何の話だったかというと…。

気の抜けたような顔をしてます。以後気を付けます。でも、子供たちの食いつきは良かったですよ。

いずれ機会があれば、水曜朝会の紹介をメニューに加えられたらと画策しています。

◆2年算数*教え合い

子供たち「どこが分からないの?」

子供たち「あのね、~」

算数の練習問題で合格をもらった子供たちが、あちらこちらでお助けの教え合いをしていました。

感心するのは、こうした活動が授業の中でしっかり根付いていることです。もちろん、人間関係や学級の雰囲気が重要です。

お、彼女がうれしそうに担任を呼んでいます。

◆6年夏休みの準備

夏休みまであと1週間です。6年生が、休み中に読む本を借りに集まっていました。

借りられるのは6冊まで。思い思いに好みに合う本を探していました。とりあえず、今回借りられるのは3冊までだそうです。

今日の当番は彼女です。

私「どんな本が人気なの?」

彼女「人それぞれなので、なんとも言えません。」

小学生らしからぬ説得力ある回答です。これは、慎重に言葉を選ぶ必要があります。

私「あなたは、どんな本が好きなの?」

彼女「怪談と料理です。」

おもしろい組み合わせです。突破口を発見しました。

私「料理が好きなんだ。得意なものはあるの?」

彼女「お菓子作りです。」

私「今までで、一番うまくできたお菓子はなに?」

この後、会話が盛り上がったことは言うまでもありません。もちろん私的な判断ですけど。

*今日(実は昨日)の1枚

水槽のサメが、地味に活躍しているようです。

本校から、未来の海洋生物学者が生まれるかもしれませんよ。

アクセスカウンター

1

7

3

6

7

6

8

2

アクセスカウンター

1

2

3

6

8

8

連絡先

〒441-3502

田原市赤羽根町西瀬古87番地

電話:0531-45-2023

ファクス:0531-45-3960

パブリック

汎用データベース

各種募集・案内

| タイトル | 3/7・3/8 夢スポチャレンジin田原 |

|---|---|

| カテゴリ | 体育 |

| 概要 |

|

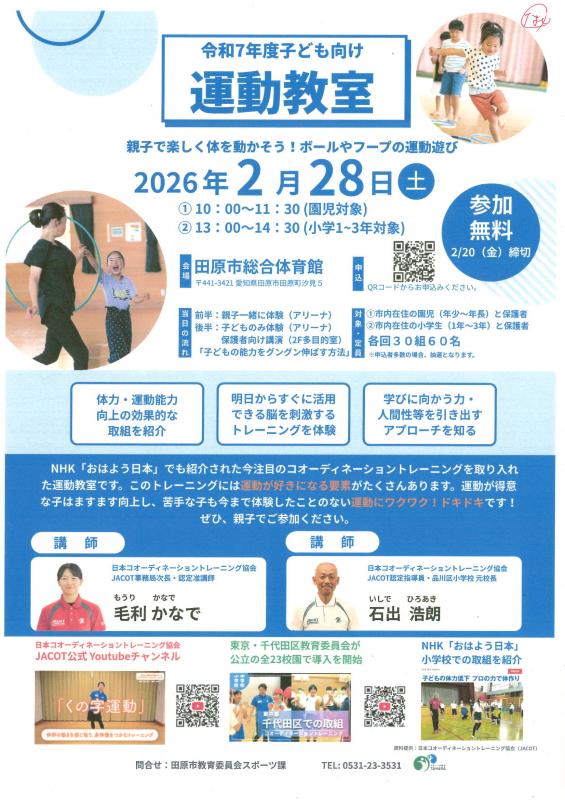

| タイトル | 2/28 運動教室 1〜3年 |

|---|---|

| カテゴリ | 体育 |

| 概要 |

|

| タイトル | 2/22 冬のわんぱく野外調理1〜5年 |

|---|---|

| カテゴリ | 総合 |

| 概要 |

|

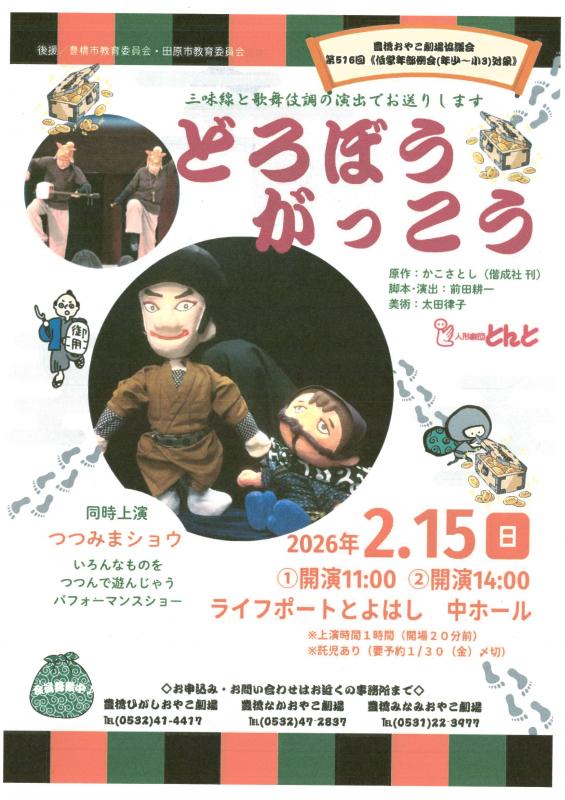

| タイトル | 2/15 人形劇「どろぼうがっこう」 |

|---|---|

| カテゴリ | 国語 |

| 概要 |

|

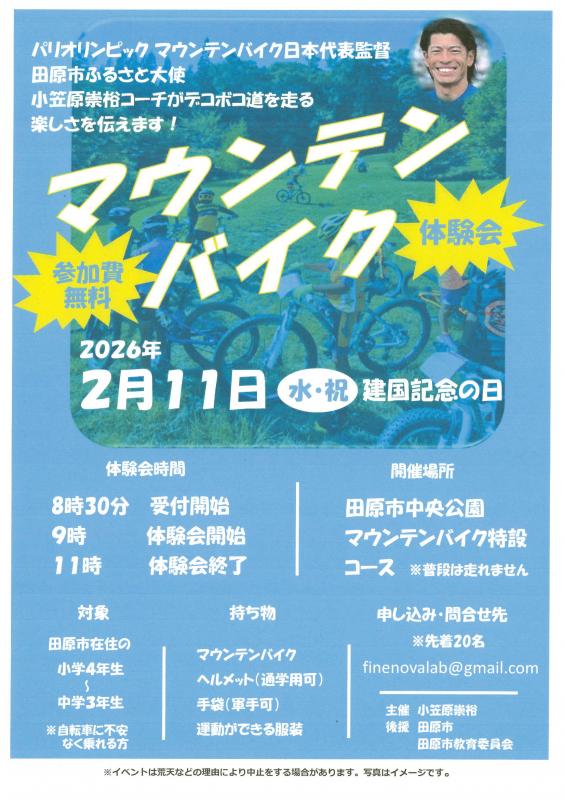

| タイトル | 2/11 マウンテンバイク体験会 |

|---|---|

| カテゴリ | 体育 |

| 概要 |

|

| タイトル | 2/14 プログラミング講座 |

|---|---|

| カテゴリ | 総合 |

| 概要 |

|

| タイトル | 2/14 親子クッキング教室 申込2/1 9:00〜2/9 |

|---|---|

| カテゴリ | 家庭科 |

| 概要 |

|

| タイトル | 2/11 cheer marche |

|---|---|

| カテゴリ | 総合 |

| 概要 |

|

| タイトル | 2/1~2/28 貝のおひなさま |

|---|---|

| カテゴリ | 総合 |

| 概要 |

|

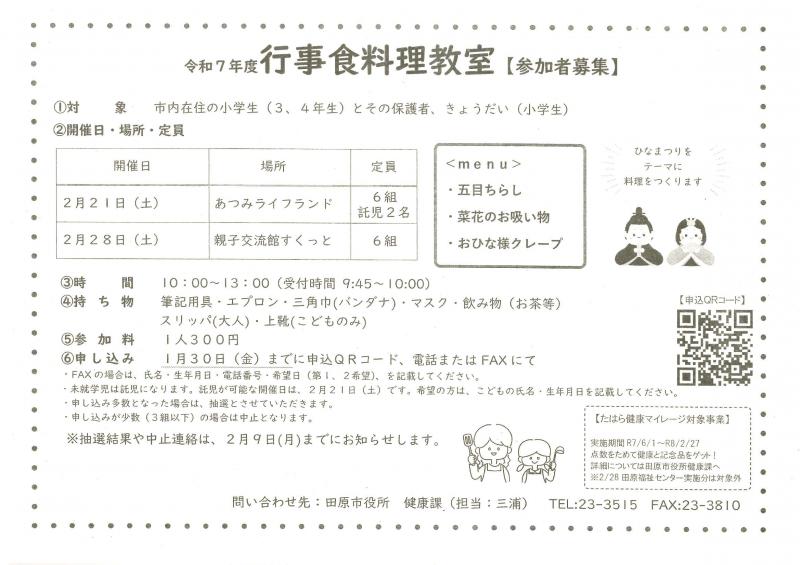

| タイトル | 2/21、2/28 行事料理教室 1/30〆切 |

|---|---|

| カテゴリ | 家庭科 |

| 概要 |

|