ブログ

松の木の剪定(せんてい)

豆腐作り体験(3年)

”高松小へようこそ!”

冬の『晴れ晴れチャレンジ』

【クリアスタンプを押す体育委員】

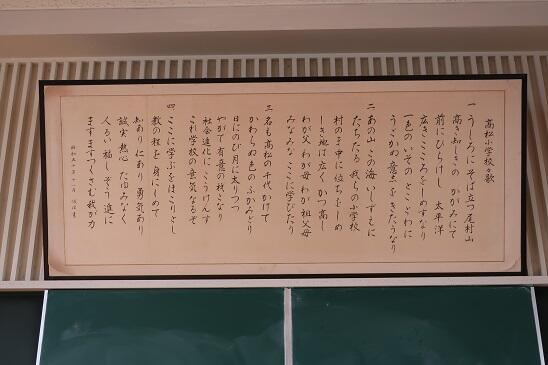

”校歌のなぞ2”

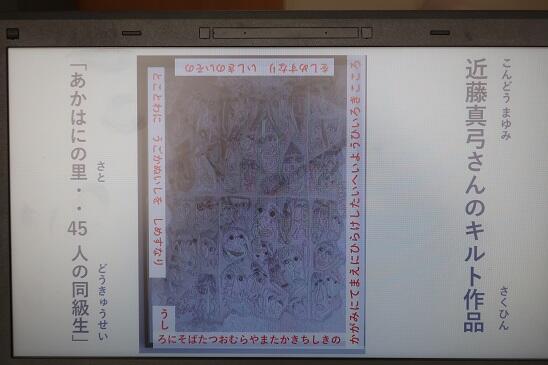

【校歌が縫い込まれているキルト作品】

”登校の子どもらの手に初氷”

【「冷たいよ!」笑顔でにぎる初氷】

”記録に挑戦”~なわとび大会~

”近藤真弓さんに学ぶ”(6年)

講師の柴田さんは、生前の近藤真弓さんと親交があり、作品作りを間近で見られてきた方です。近藤さんの人柄や生き方、また作品作りへの思いなどについてお話ししてくださいました。子どもたちは、お話を聞いて、「小さなものでも大切にしたい。」「自分のことよりも周りのことを考えられる人になりたい。」などの感想をもちました。近藤真弓さんの生き方から学んだことを、これからの未来に少しでも生かしていけるとよいですね。

【近藤さんの作品について語る柴田さん】

【学校の玄関にある近藤真弓さんの作品】

春のあしおと

【”梅一輪一輪ほどの暖かさ”(服部嵐雪)】

児童会役員認証式

田原市小学校音楽会

音楽部演奏披露

”暴風警報発令中”ー本日休校ー

午前8時現在、青空が広がり始めましたが、時折吹く強い風が校庭の桜の木を激しく揺らしています。

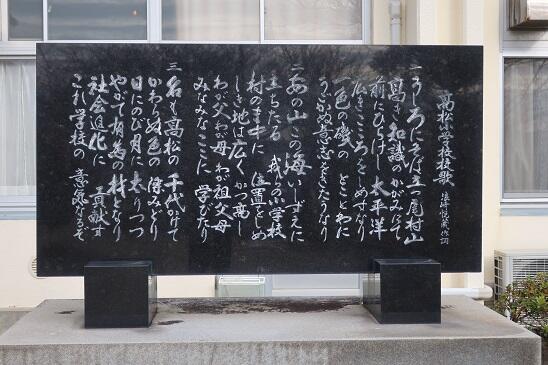

”知あり、仁あり、勇気あり”~校歌4番~

【体育館の校歌額】 【玄関前の校歌碑】

【音楽室の校歌額】

なかよし集会

”1億円って、重い!”(6年租税教室)

杵と臼でもちつき体験

”プログラミング教育”(6年国語)

”大寒に負けずに跳躍一回旋”

【短縄で一回旋一跳躍】 【フレンズ班で八の字跳び】

”ヨガ体験”(月曜朝会)

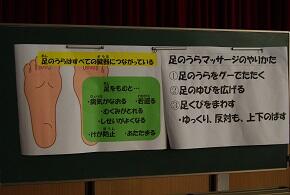

①足の裏をグーでたたく

②足の指を広げる

③足首を回す

④アキレス腱と足の甲を伸ばす

この4つを行うと、運動前がけがの防止に、お風呂では疲れをとってくれる効果があるそうです。さっそく家でやってみましょう。