ブログ

始業前の草取り

春の高学年句会

”サインあつめだいさくせん!”(1年生活)

”シミュレーション研修②”(嘔吐物処理)

”大きくなあれ、ぼくらの野菜!”(2年生活)

”痛かった?”(6年血液検査)

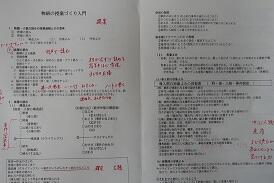

物語の授業づくり入門(現職研修)

初めてのクラブ活動

”生活習慣を整えよう”

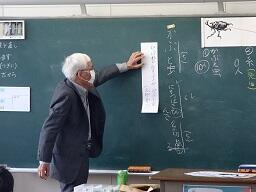

俳句教室(3年)

食物アレルギー研修

はしご車がやってきた!

春の遠足

2年ぶりの交通教室

【駐在さんのお話を聞く1・2年生】

【右よし左よしもういちど右よし】

【見守り、ありがとうございました】

初めてのフレンズ班

2年ぶりのPTA総会

キーワードは「いかのおすし」

退任式

「さようなら」

この1秒ほどの短い言葉が

一生の別れになる時がある

・・・・「1秒の言葉」(小泉吉宏)より

初めての外国語活動(3年)

6年生の読み聞かせ