ブログ

PTA環境整備作業

音楽部隊形練習

フレンズ班顔合わせ

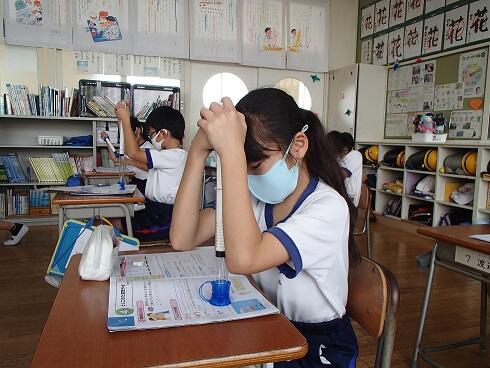

”ぐっすりブルーチャレンジ”

なお、以下はお話の後の養護教諭の先生の感想です。

・自分の生活を振り返りながら、お話を聞いてくれました。「寝る時間が遅かったな」「寝る前までスマホ・ゲームをしていたな」など、気づいたことを発言してくれた子もいました。学んだことをこれからの生活に生かせるように、まずは1週間、チャレンジしてみてください。”ぐっすりブルー”でいっぱいになったカードを見るのを楽しみにしています。めざせ、たかまつすこやか戦隊”ぐっすりブルー”!

避難訓練

第2学期始業式

校長先生のお話の後、運動会の赤白の団長の紹介と運動会のスローガンが発表させました。一人一人が太陽のように輝いて、運動会を盛り上げたいという思いから『赤白輝け!84人の太陽☀』になったそうです。去年までとは違い、いろいろな制約の中での運動会になりますが、みんなで力を合わせて頑張って成功させてほしいです。

その後、保健委員からオリジナル健康キャラクターの『たかまつすこやか戦隊』の紹介がありました。来週から、「ぐっすりブルーチャレンジ」が始まります。暑さに負けずに運動会の練習ができるように、しっかりと体調を整えて頑張りましょう。

第1学期終業式

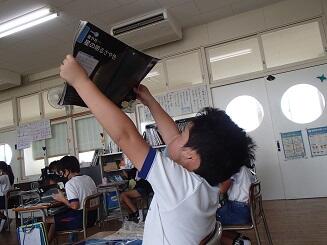

”受粉の秘密”(5年理科)

子どもたちは暑い中、おしべを取り、袋をかける作業に取り組みました。めしべを取らないようにするのが難しかったようです。

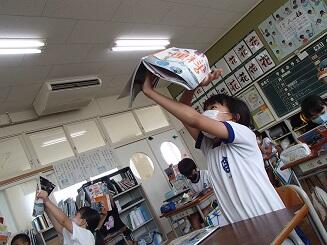

"おもちゃを作ってあそぼう”(2年生活科)

今週は風船電話を作りました。本当は、友達と聞き合いたかったのですが、密接を避け風船の中を響く自分の声を聞いていました。途中、風船飛ばしも入れながら遊びを工夫していました。

環境衛生検査

”絵の具を使ったよ”

ミストシャワーでクールダウン

「夏の大三角形」を見つけよう!

音楽部活動再開

夏休み明けの登校

教室ではエアコンを利用して3時間授業を行いました。

【汗流し無言で歩く通学路】 【登校を見ているだけで汗流れ】

【午前9時、階段下の温度計】

夏休みの当番活動

【梅雨明けて水かけ当番水しぶき】

夏休みを迎える会

次は校長先生のお話でした。校長先生は4月から作ってきた俳句を紹介しながら、これまでの生活を振り返りました。キーワードは「コロナ」と「雨」でした。明日から短い夏休みに入りますが、できないことを嘆くのではなく、今できることに感謝し大切にしていってほしいものです。

第1学期保護者会

”風にとぶたねを作ろう”(2年)

”水道のしくみ”(市政ほーもん講座)

"空気って縮むんだね”(4年理科)

”「財布耳」をめざそう!”(放送朝会)

”大豆、大きくなってきたね”(3年)

音楽の授業

第3時限目は、音楽室で4年生がリコーダーの演奏をしていました。同じようにフェイスシールドを着けての演奏でしたが、上手にリコーダーの音を出していました。

第4時限目は、5年生が器楽演奏の発表会をしていました。ピアニカやリコーダーだけでなく、木琴や鉄琴など音楽室にある楽器も使い、工夫しながら楽しそうに演奏していました。もちろん、しっかり換気をし、間隔をとってマスクやフェイスシールドを着用しての発表会でした。

【2年生の鍵盤ハーモニカ演奏】

【4年生のリコーダー演奏】

【5年生の器楽演奏】

”雨上がる”

午後からは青空も広がり、密集を避けるために体育館の5・6年生と分かれ、久しぶりに運動場で部活動をする4年生も、うれしそうに体を動かしていました。暑すぎるのは困りますが、このまま青空が続くといいですね。

雨にも負けず社会科調査(4年社会)

"がっこうたんけん”(1・2年生活科)

”雨に打たれて”

【アサガオが雨に打たれて背比べ】 【5/27撮影】

その隣を見ると、2年生のミニトマトも負けじと背を伸ばしていました。さて、アサガオと同じように「雨に打たれて」を入れて俳句を作るとしたら、最後にどんな言葉を選びますか。

”ミニトマト雨に打たれて〇〇〇〇〇”

”先生たちにインタビュー”(5年国語)

【”まだ今日も梅雨前線停滞中”】

さて5年生は今、国語で「知りたいことを聞き出そう」という単元を学習していますが、今日は校長先生、教頭先生、教務主任の先生、保健の先生の4人に、先生の仕事についてインタビューしました。「授業中にいろいろな教室を見に来るのはなぜですか」「職員室ではどのような仕事をしていますか」「どの教科を担当していますか」「どんな勉強をして保健の先生になったのですか」など、インタビューする先生に合わせた質問をしていました。最初は先生たちにインタビューするということで緊張していましたが、インタビューの後半には自分たちが事前に用意した質問以外にも聞いている姿が見られました。インタビューした内容は教室でまとめ、来週月曜日の放送朝会で全校に発表する予定です。さてどんなお話が聞けたのでしょうか。放送が楽しみです。

”天の川に願いを”

校内を回ってみると、他にも七夕の願い事が掲示してある学級がありました。よく見ると「コロナがはやくおさまってマスクをはずせるようになりますように」「コロナがなくなってまたみんなであそべるようになりますように」などという願い事もありました。みんなの願いが1日も早く叶いますように。

音楽部再開

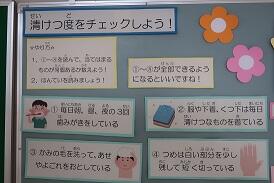

”清けつ度チェックをしよう”

先生たちの学習会

”肩寄せて密接密集ミニトマト”

7月1日(水)、半夏生(はんげしょう)。朝、2年生がベランダで育てているミニトマトをよく見ると、まだ青いながらもしっかりと育ちつつあるミニトマトが、なかよく並んで実っていました。三密などおかまいなく、肩を寄せ合って実っている姿が、なんとなくうらやましく感じられます。

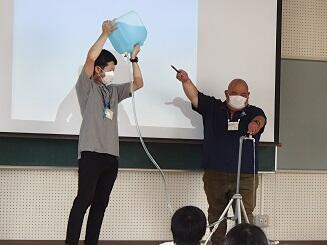

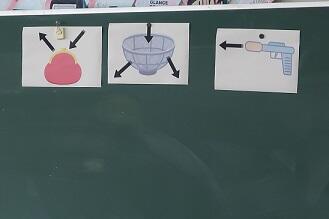

会議室では発育測定後の2・3年生に、保健の先生が熱中症予防についてのお話をしていました。どんなときに熱中症になりやすいのかや、ならないための予防のポイントを、図を使ってわかりやすく説明してくださいました。子どもたちは、最後までとてもしっかりと聞くことができました。今日のお話を忘れずに、熱中症にならないようにお互いに気をつけていってほしいものです。

”紫陽花の雨に打たれて思案顔”

6月26日(金)、紫陽花の季節ですが、連日の梅雨空にやや戸惑っているように見えるのは、見る側の思い込みでしょうか。

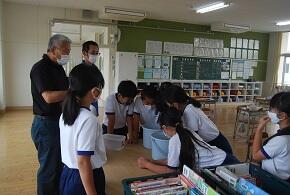

今朝、朝読の時間に1年生の教室を覗くと、6年生が読み聞かせをしていました。毎週、順番で読み聞かせをしているようです。例年よりは密集しないように間隔を空けての本読みでしたが、1年生の子たちは集中して聞いていました。6年生の子たちは、図書館で選んだ本を上手に読んでいましたが、後で感想を聞くと少し緊張していたようでした。

初めての毛筆習字(3年)

"歯みがきチャレンジ!”(4年学活)

”口を大きく開けて”~歯科検診~

メダカの飼育(5年)

ウサギ当番の引継会

引継会後、5年生は避難経路の確認をしました。先週から各クラスごとに分散避難訓練を行い、避難の仕方や避難経路の確認を実施しています。

”うまく歯みがきができていないかも・・・”(1年)

放送朝会(第3回)

【「6月の昔の言い方は?」】

【全校で校歌4番を歌おう!】

図書館オリエンテーション

"インタビューをしよう!”(5年英語)

新しい学校生活③

玉結びと玉どめ(5年家庭科)

”明るいあいさつでニコニコの実を育てよう!”

放送朝会

”探検!わたしの町”(3年社会)

”痛いかな?”~血液検査(6年)~