ブログ

"給食センターに行こう!”(6年)

"田原市の魅力”(3年社会)

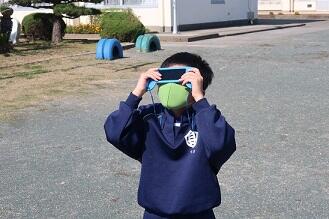

AR津波浸水体験(5年総合)

"私の大切なもの”(月曜朝会)

"兵十の気持ちを考えよう”(4年国語)

”姿勢チェック!”(3・4年保健指導)

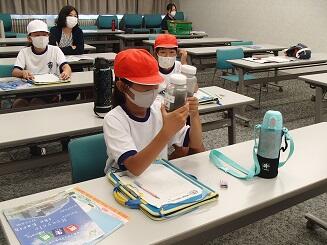

手洗い指導(5年)

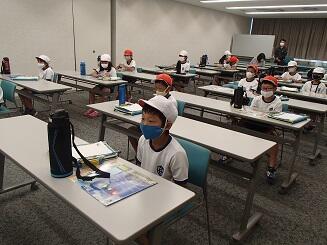

学習発表会

今日は、午後から学習発表会を行いました。第5時限目は1年から3年、第6時限は4年生から6年生が順番に発表しました。例年は学芸会として行っていましたが、新型コロナウイルス感染症予防に配慮して学習発表会に変更しました。恒例のPTA企画「うどん店」も今年は中止しました。しかし各学年とも短い発表時間ながら、これまで学習してきたことがよくわかる発表をすることができました。密集を避けるために、低学年と高学年の二部制にしましたが、参観者の方にも感染予防に配慮していただきながらも、子どもたちの発表をしっかりと見ていただくことができました。

学習発表会予行練習

”聞くと聴く”(月曜朝会)

キルティングに挑戦!(6年総合)

学習の秋・授業の秋(5年国語)

太陽とかげ(3年理科)

第1回クラブ活動

”防災グッズを作ろう!”(5年総合)

”キルトに込めた思いを学ぶ”(6年総合)

”すごいぞスーパーマーケット”(3年社会)

教育活動視察訪問

”豊川用水と近藤寿市郎氏”Ⅱ(4年総合)

今回の学習の成果は、11月に行われる学習発表会で、保護者の方に発表する予定です。今後も地元高松に学び、高松への愛着を深められるようにふるさと学習を進めていきます。

和太鼓練習(6年)

秋を見つけに行こう(1年生活)

秋の全校草取り

午前中は秋の歯科検診を全校で行いました。検査の結果、治療等が必要な場合は早めに治しておくとよいですね。

”豊川用水と近藤寿市郎氏”Ⅰ(4年総合)

今後はさらに、大正池や豊川用水を実際に見学に行く予定です。

観劇会

田原市バスケットボール大会

男女とも初めに亀山小と試合をし、善戦しましたが、惜しくも敗れてしまいました。2試合目は中山小でした。1試合目で緊張がほぐれたのか、徐々に動きがよくなり、これまでの練習の成果を発揮して男女とも勝つことができました。結果は、男女とも2位入賞でした。高松小の代表として、全力プレーとさわやかな挨拶で会場を沸かせてくれた6年生に拍手を送ります。

”秋探し私が選んだこの一句”(全校句会)

親子歯みがき教室(1年)

”じゃがいもをゆでてみよう”(5年家庭科)

”もっと笑って!”(6年)

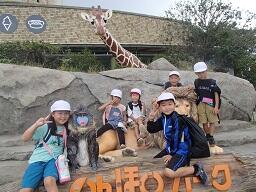

秋の社会見学(1・2年)

お昼から降った雨の中でも、木を使ったかくれんぼで遊んでいましたが、大木のおかげであまりぬれませんでした。何でも遊びに変えて楽しむ豊かな発想。雨も上がり、最後は自然史博物館の見学でした。最後までマナーをしっかりと守りながら、一日楽しく見学することができました。

中秋の名月

【”月さやかマスク外して深呼吸”】

【”バスケットボールのような今日の月”】

【”高松の枝間に顔出す今日の月”】

けがの手当の仕方を学ぼう!

”小さい秋見つけた?”(1年生活)

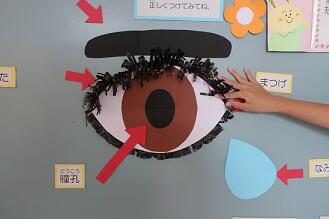

『知ってる?目のしくみ』・・・?

・目には、目が傷つかないようにするための様々な仕組みが備わっています。その仕組みを楽しく学んでもらいたいと思い、さわって動かせる掲示物を作ってみました。ゲームの時間、勉強するときの姿勢、テレビを見るときの画面との距離などに気をつけて、目を大切にしていってほしいと思います。

10月の保健の目標は「目を大切にしよう」です。

高松の偉人に学ぶふるさと学習(4年総合)

”登校の子ら見守るか韮の花”

”なつとなかよし”(1年生活)

そんな中、1年生は、これまで雨や運動会の練習でなかなかできなかった生活科「なつとなかよし」の学習で、夏を感じる遊びをようやく行うことができました。夏の遊びの思い出を話し、涼しくなる方法を発表した後、実際にそれぞれが作った帆掛け船やマヨネーズの容器の水鉄砲、ハンガーで作ったシャボン玉製造器などを使い、おもしろい遊びを工夫し合っていました。

"秋空に響く歌声『ゴーゴーゴー』”

なお、運動会の準備・片づけだけでなく、器具係の補助としてご協力いただきましたPTA役員・委員の方々に深く感謝いたします。

”万国旗張られて明日は運動会”

準備後、音楽部は最後のマーチング練習をしました。PTAの方々は明日、器具係の補助をしていただくため、担当の先生と入念な打合せをしていました。忙しくなりますがよろしくお願いします。

全校草取り

運動会予行練習

今日の予行では、本番の順番で演技を行いました。集合の仕方や競技の進め方を確認しながらの練習で、戸惑うところもありましたが、みんなしっかり取り組めました。運動会まであと3日。感染症予防に配慮しながらの新しい形の運動会ですが、高松小の子どもたちだからこそできる運動会を、そして高松小の子どもたちにしかできない運動会を見せてもらいたいものです。

運動会練習六日目

授業後、音楽部がマーチングの隊形移動の練習をしていました。足下を見ると、西日を受けて子どもたちの影がいつもより長く伸びていました。こんなところにも季節の移り変わりを感じることができました。

”防災について考える”(5年総合)

お話を聞いて、「今は非常持出袋が電話の下の棚に置いてあるけど、玄関に置くことを提案してみようと思います」、「非常持出袋には必要だと思った物を入れておきたいです」、「もし地震が起きて高松小学校に避難したら、お年寄りの方を案内してあげたいです」など、いろいろなことに気づいたり、考えたりすることができました。

秋の気配

今日は全校朝会で運動会の歌を練習し、第2時限目に応援合戦の練習をしました。赤白それぞれ6年生が中心となって、隊形移動からウエーブやかけ声の練習をしました。初めはぎこちない動きのところもありましたが、練習回数が増えるごとに動きがスムーズになってきました。本番ではスローガンにあるようにさわやかな秋空の下で『84人の太陽』を輝かせてほしいです。

菊農家の仕事(3年社会)

運動会練習三日目

運動会練習二日目

さて、今日は高学年、低学年それぞれ1時間ずつ運動会の練習をしました。短距離走のレーンを確認したり、低・高それぞれ競争遊技の動きを確認しました。低学年の競争遊技は「しっぽとり」です。初めての練習で戸惑いながらも、周りの人の動きをまねしながら頑張って取り組んでいました。

炭生館の見学(4年社会)

”ダンシング玉入れ”の練習

”秋は月見”(月曜朝会)

では、ここで問題です。日本では、昔から月の表面の模様にウサギの姿を想像しますが、犬の姿を想像する国はどこだったでしょうか。