ブログ

教育活動視察訪問

”豊川用水と近藤寿市郎氏”Ⅱ(4年総合)

今回の学習の成果は、11月に行われる学習発表会で、保護者の方に発表する予定です。今後も地元高松に学び、高松への愛着を深められるようにふるさと学習を進めていきます。

和太鼓練習(6年)

秋を見つけに行こう(1年生活)

秋の全校草取り

午前中は秋の歯科検診を全校で行いました。検査の結果、治療等が必要な場合は早めに治しておくとよいですね。

”豊川用水と近藤寿市郎氏”Ⅰ(4年総合)

今後はさらに、大正池や豊川用水を実際に見学に行く予定です。

観劇会

田原市バスケットボール大会

男女とも初めに亀山小と試合をし、善戦しましたが、惜しくも敗れてしまいました。2試合目は中山小でした。1試合目で緊張がほぐれたのか、徐々に動きがよくなり、これまでの練習の成果を発揮して男女とも勝つことができました。結果は、男女とも2位入賞でした。高松小の代表として、全力プレーとさわやかな挨拶で会場を沸かせてくれた6年生に拍手を送ります。

”秋探し私が選んだこの一句”(全校句会)

親子歯みがき教室(1年)

”じゃがいもをゆでてみよう”(5年家庭科)

”もっと笑って!”(6年)

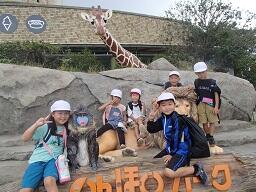

秋の社会見学(1・2年)

お昼から降った雨の中でも、木を使ったかくれんぼで遊んでいましたが、大木のおかげであまりぬれませんでした。何でも遊びに変えて楽しむ豊かな発想。雨も上がり、最後は自然史博物館の見学でした。最後までマナーをしっかりと守りながら、一日楽しく見学することができました。

中秋の名月

【”月さやかマスク外して深呼吸”】

【”バスケットボールのような今日の月”】

【”高松の枝間に顔出す今日の月”】

けがの手当の仕方を学ぼう!

”小さい秋見つけた?”(1年生活)

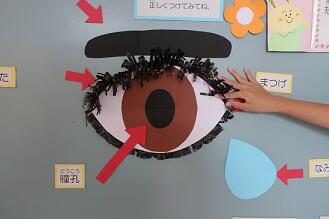

『知ってる?目のしくみ』・・・?

・目には、目が傷つかないようにするための様々な仕組みが備わっています。その仕組みを楽しく学んでもらいたいと思い、さわって動かせる掲示物を作ってみました。ゲームの時間、勉強するときの姿勢、テレビを見るときの画面との距離などに気をつけて、目を大切にしていってほしいと思います。

10月の保健の目標は「目を大切にしよう」です。

高松の偉人に学ぶふるさと学習(4年総合)

”登校の子ら見守るか韮の花”

”なつとなかよし”(1年生活)

そんな中、1年生は、これまで雨や運動会の練習でなかなかできなかった生活科「なつとなかよし」の学習で、夏を感じる遊びをようやく行うことができました。夏の遊びの思い出を話し、涼しくなる方法を発表した後、実際にそれぞれが作った帆掛け船やマヨネーズの容器の水鉄砲、ハンガーで作ったシャボン玉製造器などを使い、おもしろい遊びを工夫し合っていました。