ブログ

PTA環境整備作業

音楽部隊形練習

フレンズ班顔合わせ

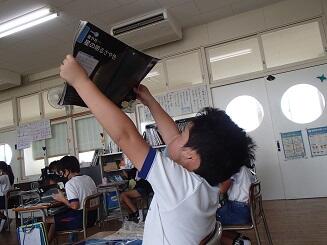

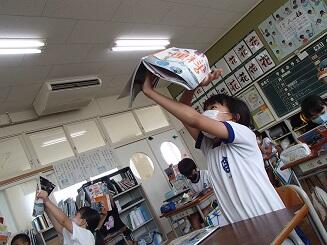

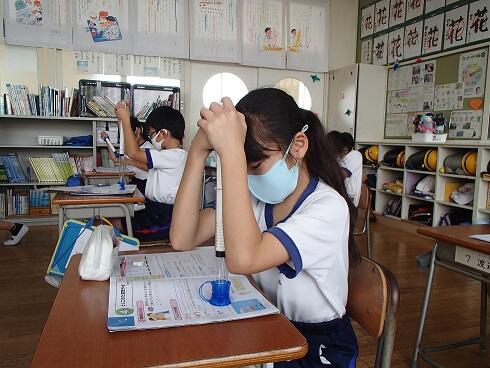

”ぐっすりブルーチャレンジ”

なお、以下はお話の後の養護教諭の先生の感想です。

・自分の生活を振り返りながら、お話を聞いてくれました。「寝る時間が遅かったな」「寝る前までスマホ・ゲームをしていたな」など、気づいたことを発言してくれた子もいました。学んだことをこれからの生活に生かせるように、まずは1週間、チャレンジしてみてください。”ぐっすりブルー”でいっぱいになったカードを見るのを楽しみにしています。めざせ、たかまつすこやか戦隊”ぐっすりブルー”!

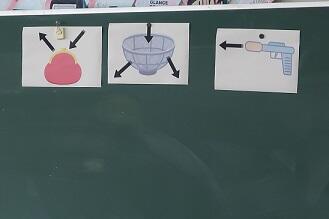

避難訓練

第2学期始業式

校長先生のお話の後、運動会の赤白の団長の紹介と運動会のスローガンが発表させました。一人一人が太陽のように輝いて、運動会を盛り上げたいという思いから『赤白輝け!84人の太陽☀』になったそうです。去年までとは違い、いろいろな制約の中での運動会になりますが、みんなで力を合わせて頑張って成功させてほしいです。

その後、保健委員からオリジナル健康キャラクターの『たかまつすこやか戦隊』の紹介がありました。来週から、「ぐっすりブルーチャレンジ」が始まります。暑さに負けずに運動会の練習ができるように、しっかりと体調を整えて頑張りましょう。

第1学期終業式

”受粉の秘密”(5年理科)

子どもたちは暑い中、おしべを取り、袋をかける作業に取り組みました。めしべを取らないようにするのが難しかったようです。

"おもちゃを作ってあそぼう”(2年生活科)

今週は風船電話を作りました。本当は、友達と聞き合いたかったのですが、密接を避け風船の中を響く自分の声を聞いていました。途中、風船飛ばしも入れながら遊びを工夫していました。

環境衛生検査

”絵の具を使ったよ”

ミストシャワーでクールダウン

「夏の大三角形」を見つけよう!

音楽部活動再開

夏休み明けの登校

教室ではエアコンを利用して3時間授業を行いました。

【汗流し無言で歩く通学路】 【登校を見ているだけで汗流れ】

【午前9時、階段下の温度計】

夏休みの当番活動

【梅雨明けて水かけ当番水しぶき】

夏休みを迎える会

次は校長先生のお話でした。校長先生は4月から作ってきた俳句を紹介しながら、これまでの生活を振り返りました。キーワードは「コロナ」と「雨」でした。明日から短い夏休みに入りますが、できないことを嘆くのではなく、今できることに感謝し大切にしていってほしいものです。

第1学期保護者会

”風にとぶたねを作ろう”(2年)

”水道のしくみ”(市政ほーもん講座)

"空気って縮むんだね”(4年理科)

”「財布耳」をめざそう!”(放送朝会)

”大豆、大きくなってきたね”(3年)

音楽の授業

第3時限目は、音楽室で4年生がリコーダーの演奏をしていました。同じようにフェイスシールドを着けての演奏でしたが、上手にリコーダーの音を出していました。

第4時限目は、5年生が器楽演奏の発表会をしていました。ピアニカやリコーダーだけでなく、木琴や鉄琴など音楽室にある楽器も使い、工夫しながら楽しそうに演奏していました。もちろん、しっかり換気をし、間隔をとってマスクやフェイスシールドを着用しての発表会でした。

【2年生の鍵盤ハーモニカ演奏】

【4年生のリコーダー演奏】

【5年生の器楽演奏】

”雨上がる”

午後からは青空も広がり、密集を避けるために体育館の5・6年生と分かれ、久しぶりに運動場で部活動をする4年生も、うれしそうに体を動かしていました。暑すぎるのは困りますが、このまま青空が続くといいですね。

雨にも負けず社会科調査(4年社会)

"がっこうたんけん”(1・2年生活科)

”雨に打たれて”

【アサガオが雨に打たれて背比べ】 【5/27撮影】

その隣を見ると、2年生のミニトマトも負けじと背を伸ばしていました。さて、アサガオと同じように「雨に打たれて」を入れて俳句を作るとしたら、最後にどんな言葉を選びますか。

”ミニトマト雨に打たれて〇〇〇〇〇”

”先生たちにインタビュー”(5年国語)

【”まだ今日も梅雨前線停滞中”】

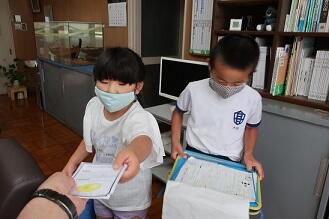

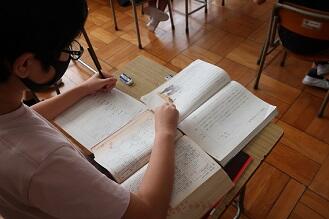

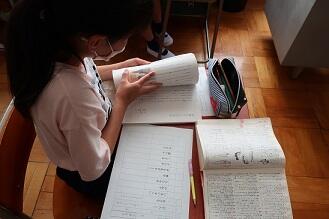

さて5年生は今、国語で「知りたいことを聞き出そう」という単元を学習していますが、今日は校長先生、教頭先生、教務主任の先生、保健の先生の4人に、先生の仕事についてインタビューしました。「授業中にいろいろな教室を見に来るのはなぜですか」「職員室ではどのような仕事をしていますか」「どの教科を担当していますか」「どんな勉強をして保健の先生になったのですか」など、インタビューする先生に合わせた質問をしていました。最初は先生たちにインタビューするということで緊張していましたが、インタビューの後半には自分たちが事前に用意した質問以外にも聞いている姿が見られました。インタビューした内容は教室でまとめ、来週月曜日の放送朝会で全校に発表する予定です。さてどんなお話が聞けたのでしょうか。放送が楽しみです。

”天の川に願いを”

校内を回ってみると、他にも七夕の願い事が掲示してある学級がありました。よく見ると「コロナがはやくおさまってマスクをはずせるようになりますように」「コロナがなくなってまたみんなであそべるようになりますように」などという願い事もありました。みんなの願いが1日も早く叶いますように。

音楽部再開

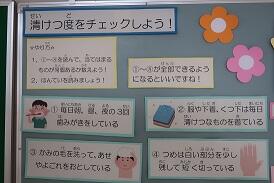

”清けつ度チェックをしよう”

先生たちの学習会

”肩寄せて密接密集ミニトマト”

7月1日(水)、半夏生(はんげしょう)。朝、2年生がベランダで育てているミニトマトをよく見ると、まだ青いながらもしっかりと育ちつつあるミニトマトが、なかよく並んで実っていました。三密などおかまいなく、肩を寄せ合って実っている姿が、なんとなくうらやましく感じられます。

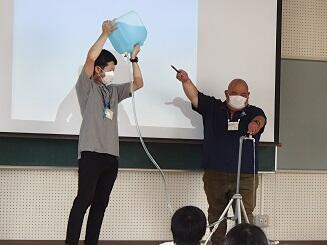

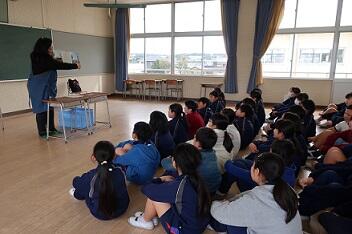

会議室では発育測定後の2・3年生に、保健の先生が熱中症予防についてのお話をしていました。どんなときに熱中症になりやすいのかや、ならないための予防のポイントを、図を使ってわかりやすく説明してくださいました。子どもたちは、最後までとてもしっかりと聞くことができました。今日のお話を忘れずに、熱中症にならないようにお互いに気をつけていってほしいものです。

”紫陽花の雨に打たれて思案顔”

6月26日(金)、紫陽花の季節ですが、連日の梅雨空にやや戸惑っているように見えるのは、見る側の思い込みでしょうか。

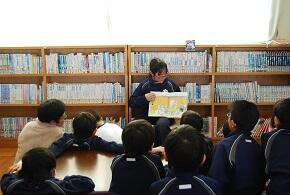

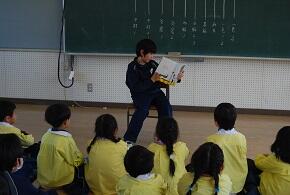

今朝、朝読の時間に1年生の教室を覗くと、6年生が読み聞かせをしていました。毎週、順番で読み聞かせをしているようです。例年よりは密集しないように間隔を空けての本読みでしたが、1年生の子たちは集中して聞いていました。6年生の子たちは、図書館で選んだ本を上手に読んでいましたが、後で感想を聞くと少し緊張していたようでした。

初めての毛筆習字(3年)

"歯みがきチャレンジ!”(4年学活)

”口を大きく開けて”~歯科検診~

メダカの飼育(5年)

ウサギ当番の引継会

引継会後、5年生は避難経路の確認をしました。先週から各クラスごとに分散避難訓練を行い、避難の仕方や避難経路の確認を実施しています。

”うまく歯みがきができていないかも・・・”(1年)

放送朝会(第3回)

【「6月の昔の言い方は?」】

【全校で校歌4番を歌おう!】

図書館オリエンテーション

"インタビューをしよう!”(5年英語)

新しい学校生活③

玉結びと玉どめ(5年家庭科)

”明るいあいさつでニコニコの実を育てよう!”

放送朝会

”探検!わたしの町”(3年社会)

”痛いかな?”~血液検査(6年)~

”学校たんけん”(1・2年)

教科としての外国語(英語)

個別懇談実施(希望者)

”ステップ・バイ・ステップ”~身体測定・視力検査~

1年生下校

新しい学校生活②

給食の時間には、どのクラスも前を向いて食べていました。会話を控えめに給食を食べるのはちょっと辛そうでしたが、こうした生活に慣れていかなければなりません。

【換気、距離、マスクで音楽の授業】

【両手間隔で整列】

【前向き給食】

新しい学校生活①

【放送に耳を傾ける6年生】

”朝は水かけ”

”探検!ぼくの町”(3年社会)

”授業再開、少しずつ”

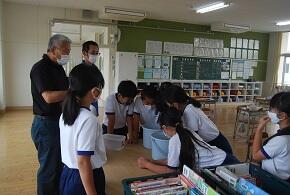

4年生は、図書室で本の貸し出しをしていました。椅子には隣どうしにならないように表示がしてありました。これからの図書館の利用の仕方も覚えていってほしいものです。

学校再開試行~”まず手洗い”(1年)~

1年生は、保健の先生からさっそく正しい手洗いの仕方を学びました。洗い残しがないかよく確かめながら、『あわあわ手洗い』の曲にあわせてしっかりと練習していました。みんな一生懸命にやっていたので保健の先生もとても感心していました。

また、休み時間の様子を見ると、先週廊下に貼った「ここでまつシール」にあわせて、トイレ前や流しの前で並んでいる子たちもいました。少しずつ新しい生活様式に慣れていってほしいものです。

【1年生の手洗い指導】 【流しで実践練習】

【廊下で社会的距離を確認】 【トイレ前で順番待ち】

"ここでまつシール”で密接防止

【廊下に貼られた”ここでまつシール”】

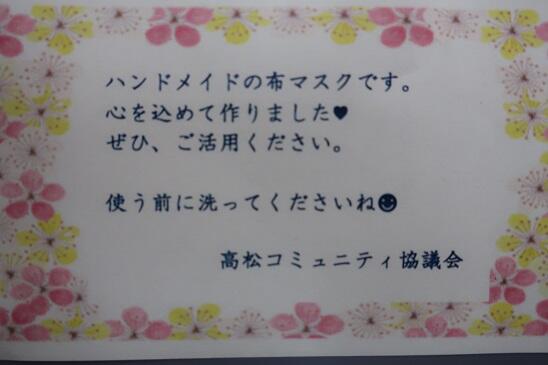

手作りマスクの贈り物

2回目の登校日

学校再開日の変更について

さて本日、田原市教育委員会から「学校再開日の変更に伴う今後の対応について」という文書が届きました。下記に添付しましたので、ご確認ください。なお、高松小学校での対応につきましては、同文書の裏面に追記しましたので、ご確認の上、ご理解とご協力をお願いします。

「学校再開日の変更に伴う今後の対応について」.pdf

臨時休業中の登校日

「夏休みの変更」案内について(田原市教育委員会)

「夏休みの変更」案内について.pdf

田原市教育委員会からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時休業措置に対する対応について.pdf

登校日の実施について.pdf

【紫陽花の季節】

大型連休の過ごし方

大型連休の過ごし方(保護者宛通知).pdf

臨時休業3日目

【”風一陣抜けて花びら舞い上がる”】

【環境整備作業中の先生たち】

「自主登校教室」開設

”臨時休業、再び・・・”

”新学期マスクの陰に笑み浮かぶ”

2年生から6年生の子どもたちはわくわくどきどきしながら、新任式で新しい先生と出会い、始業式で担任の先生と出会いました。

また入学式では、やや緊張した表情で入場した新1年生でしたが、名前を呼ばれたときの返事や、校長先生や駐在さんのお話を聞く姿勢がとても立派でした。

本年度、5名の新しい先生と12名の1年生を迎え、いよいよ新学期がスタートしました。

【新任式】 【始業式】

【入学式】 【児童会長歓迎のことば】

【駐在さんのお話】 【6年学級活動】

【2年学級活動】 【3年学級活動】

【4年学級活動】 【1年学級活動】

【5年学級活動】 【桜のトンネル】

入学式の準備

”季節は巡る”

”カレンダーめくって今朝は桜雨”

第73回卒業証書授与式

受付時間になると中学校の制服に身を包んだ6年生が登校してきました。先生や同級生との久しぶりの再会に、ちょっぴり照れ気味の様子でした。教室で、返事の仕方や証書のもらい方を簡単に練習した後、いよいよ入場です。一度も練習しなかった入場ですが、ピアノの生演奏をBGMに赤絨毯の上を堂々と歩いてきました。また、返事や証書の授与など落ち着いて行うことができ、6年生の確かな成長を感じることができました。校歌斉唱では、これまでの練習の成果を発揮し、先生方が大きな声で歌って卒業を祝ってくれました。

シンプルだけれど、心をこめて卒業生を送ることができました。卒業生の今後の活躍に期待します。卒業おめでとう!

【教頭先生の最後の歌唱指導】

【卒業証書授与】 【見つめる保護者の方々】

【校歌斉唱】 【教室での最後の記念写真】

卒業式前日

【花で飾られた卒業式会場】

【校区の方々のお祝いメッセージ】

卒業式の準備

今日は、先生方で今週の木曜日に予定されている卒業式の準備をしました。6年生の教室を飾り付けたり、式場に椅子を並べたりしました。来賓の方々や在校生に参加してもらえませんが、6年生のためにできるだけのことをしてあげようと、どの先生も心を込めて準備していました。

最後の学級活動

”6年生を送る会”実施

春のあしおとⅡ

”卒業へのカウントダウン”

”菜の花読書週間”

【図書委員による読み聞かせ】

【学校司書による読み聞かせ】

【図書館司書による読み聞かせ】

”近藤真弓さんに学ぶPart2”(6年)

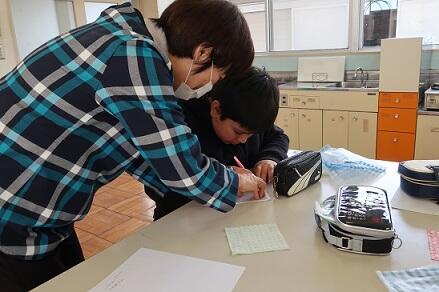

その後、準備していただいた制作キットで、キルトのコースター作りに取り組みました。初めての体験で最初は戸惑っていた子どもたちでしたが、堤さんの「下手でもいいから、気持ちを込めて作ってね。」という言葉や講師のみなさんの丁寧なご指導で、何とか作品を仕上げることができました。子どもたちにとってキルト体験は難しく、それだけに作品作りの大変さを実感することができました。また、作品作りを通して近藤真弓さんを身近に感じることができました。

”情報モラルの標語を作ろう!”

第三回全校句会

第一席 まいおりる冬の宝石白い雪(五年)

第二席 大そうじ心もへやもほこりなし(三年)

第三席 もちたべていちごもたべてまたたべて(一年)

松の木の剪定(せんてい)

豆腐作り体験(3年)

”高松小へようこそ!”

冬の『晴れ晴れチャレンジ』

【クリアスタンプを押す体育委員】

”校歌のなぞ2”

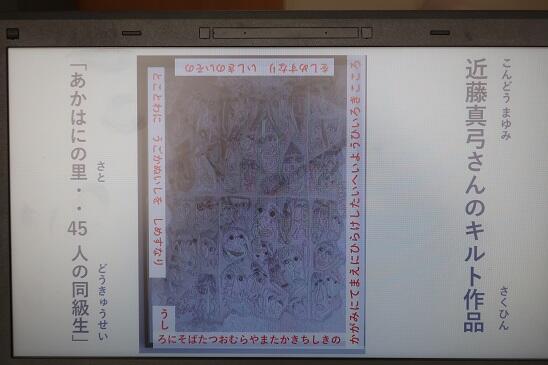

【校歌が縫い込まれているキルト作品】

”登校の子どもらの手に初氷”

【「冷たいよ!」笑顔でにぎる初氷】

”記録に挑戦”~なわとび大会~

”近藤真弓さんに学ぶ”(6年)

講師の柴田さんは、生前の近藤真弓さんと親交があり、作品作りを間近で見られてきた方です。近藤さんの人柄や生き方、また作品作りへの思いなどについてお話ししてくださいました。子どもたちは、お話を聞いて、「小さなものでも大切にしたい。」「自分のことよりも周りのことを考えられる人になりたい。」などの感想をもちました。近藤真弓さんの生き方から学んだことを、これからの未来に少しでも生かしていけるとよいですね。

【近藤さんの作品について語る柴田さん】

【学校の玄関にある近藤真弓さんの作品】

春のあしおと

【”梅一輪一輪ほどの暖かさ”(服部嵐雪)】

児童会役員認証式

田原市小学校音楽会

音楽部演奏披露

”暴風警報発令中”ー本日休校ー

午前8時現在、青空が広がり始めましたが、時折吹く強い風が校庭の桜の木を激しく揺らしています。