ブログ

交流学習(5年生若高交流)

天候不良で1日延期した若戸小との交流学習が無事、実施できました。それぞれの学校独自のソーランやウォーミングアップダンスを教え合い、ファイヤーで一緒に披露しました。また、ゴルフやゲームを通して、一人ひとりとのつながりをつくりました。ICTを活用して今まで交流してきましたが、実際に同じ時間を同じところで体験することの価値を感じたのではないでしょうか。また、今後もそれぞれの学校で学んだ総合的な学習の成果を発表し合う交流も深めていきます。保護者の皆様には、夜遅くの迎えとなってしまいましたが、ご協力ありがとうございました。

芋のつるさし

ふれあい農園で、芋のつるさしをしました。芋のつるは、一色のおばあさん方に分けていただきました。畑の畝づくりには、西脇の組長さんと福井区長さんにお願いしました。梅雨に入り畑に入れない日が続き心配されましたが、本日ようやく、つるさしを終えました。四世代交流が実現できました。おばあさん方にさしかたを教わりながら一緒に植えました。収穫が楽しみです。110日後の10月11日には芋ができるそうです。収穫には、また四世代交流が実現できそうです。

プール開き

本日プール開きを行いました。久々に、プールが子どもの歓喜でにぎやかになりました。まだ、水温は25度と冷たいですが、梅雨の合い間の日光がさす快晴のもと、第1回目のプールの授業を楽しみました。水泳は、命を守るために必要な技術を学んでいきます。海辺に暮らす子どもにとっては、必要な技術の一つです。

ALTのオリビア来校

本年度初のALTが本校に来ました。今年のALTは、姉妹都市のケンタッキー州から来日したオリビアです。市内小学校18校を巡回するので、月に1回程度の来校になります。言語の壁を取り払ってコミュニケーションが取れるよう、積極的に話しかけていきましょう。ちなみに、うどんとごはんが大好きだそうです。来日して、好きな日本食を増やしてほしいですね。

起震車による地震体験訓練

なまず号による地震体験訓練を行いました。日本列島で頻発している地震です。いつ、高松校区でも大きな揺れが起こるかわかりません。大きな揺れはどんな揺れなのか、体験することでいざという時に役立ちます。「人は訓練どおり行動する」そうです。命を守る行動がとれる人に成長してほしいです。ご家庭でも、自然災害(大雨、地震等)への備えや対策、話し合いをお願いします。

プール掃除

いよいよ、夏がやってきます。プールの水も一年でずいぶん汚れました。毎年恒例のプール掃除です。3年生と4年生は小プールを、5年生と6年生は大プールをピカピカにきれいにしてくれました。きれいになったプールで、気持ちよく水泳の授業を楽しみたいですね。夏休みのプール開放も3日間予定しています。

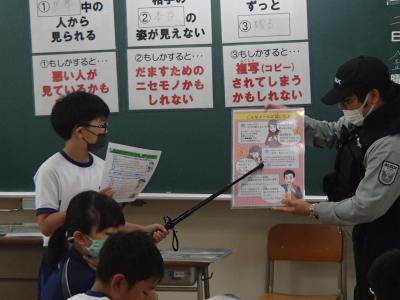

ケータイあんしん安全教室

5,6年生がケータイあんしん安全教室に参加しました。大雨のため、保護者の参加は見送りとなりました。指導員の方に、スマホや通信ゲームなどの情報管理や潜む危険を学びました。授業でもタブレットを活用する時代です。使用しているスマホやタブレット、ゲーム機は、世界とつながっていることを意識して、自分や周りの仲間を危険にさらすことのないように気を付けましょう。

PTA協議会では、すべての家庭の協力により、子どもをスマホ依存やいじめから守る目的として夜7時以降は使用しないと約束しています。ゲーム機やスマホの使用時間についても、ご家庭で話題にしてはいかがでしょうか。

和太鼓「楽」

音楽部の児童4年5年6年生の22名が、龍宮太鼓の先生方から、和太鼓の打ち方を学びました。本年度の音楽部は、和太鼓に挑戦です。11月予定されている音楽会に向けて篠笛と和太鼓で「楽」を演奏します。まずは、バチの持ち方や基本姿勢、リズム打ちを学びました。7月には「楽」の演奏練習に入っていきます。地域の方に部活動の指導に携わっていただいています。また、5.6年生は総合学習でも伝統文化として和太鼓を学習します。

文化芸術による子供育成事業巡回公演「能楽」

5月30日に能楽師の方から、能について学びました。能の歴史を教わり、700年も続く日本のミュージカルであることに驚きました。そして、シテがつける能面(老婆・般若)をまじかで見せていただきました。能の所作やリハーサルを行わない一期一会の本気の演技であることに驚きました。本公演では、「安達原」が上演されます。7月3日(月)の午後、本校体育館に能舞台を設営し行われます。是非、家族で鑑賞してはいかがでしょうか?鑑賞の仕方は、本日子どもが学びましたので、お聞きください。

高松っ子展

高松海岸へ遠足に出かけ、感じた「光」「風」「水」「碧」を縦割り班で巨大アートにしました。

8作品の「高松っ子展」を開催します。是非、会場で作品を味わっていただきたいと思います。

田原市小学校陸上競技大会

5月27日(土)に白谷海浜公園陸上競技場で陸上競技大会が行われました。部活動で練習してきた成果をどの子も発揮することができました。大舞台で自分の力を出し切ることは大切な力です。スローガンである「いつでも挑戦みんなで応援瞳輝く高松っ子」の姿がたくさん見られました。

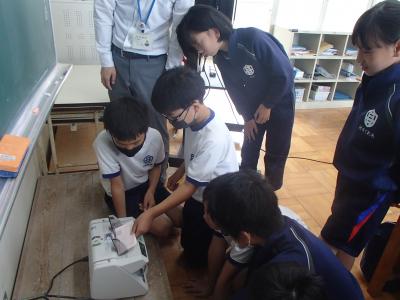

選挙出前講座

6年生が社会科の学習として、選挙出前講座を受講しました。田原市役所から選挙で使用する衝立や投票用紙、投票箱、集計する器械などが教室に運び込まれました。実際に「全校遊びをするならどっち」かを選ぶ投票を行いました。「ふえおに」派とドッジボール派のどちらかに投票します。集計は機械を使って行います。選挙の仕組みを学ぶために、実際に使用している本物が教室に持ち込まれ、よい経験になりました。6年生は6年後には実際に投票権が与えられる年齢となります。

小学校cafe

広域ネットワーク活用訓練

本日、不審者を想定した避難訓練を行いました。引き渡し訓練と通学路安全点検を同時に実施しました。これから夏にかけて表浜は交通量が増加します。たくさんの方が田原を訪問する季節となり、事故や事件に巻き込まれないように、自分の身は自分で守ることができる子になってほしいです。

老人クラブと共同で花苗定植

5月23日に、老人クラブと合同で花苗の定植を行いました。地域貢献活動の一つとして行いました。登下校でこの花壇を通りながら、育っていく様子を感じることもできます。職場体験で赤羽根中学校の生徒も参加してくれました。地域を元気に高松っ子!頑張れ

高松運動会

予定通り、運動会を行いました。これまで、PTAの方に環境整備作業を、地域のおばあさんに草取り作業、地域の方に砕石を撒いていただき、実施することができました。子どもの笑顔、真剣な表情、応援する大きな声、素敵な姿をたくさん地域の方に見ていただきました。スローガン「いつでも挑戦みんなで応援瞳輝く高松っ子」が達成できました。

予行練習

5月16日に運動会の予行練習を行いました。天候に恵まれ、スムーズに行うことができました。予行の反省を修正し、運動会では子どもが真剣に挑戦する姿や仲間を力いっぱい応援する姿を保護者や地域の方に見ていただきます。マスクなしの子どもの素敵な表情を見ていただきたいです。

フジバカマ

渡りをする蝶(アサギマダラ)の餌となるフジバカマ(秋の七草)を法蔵寺様からいただきました。秋にアサギマダラが南へ渡るときに、渥美半島でも羽根を休めます。休める場所はフジバカマが生えているところだそうです。法蔵寺のフジバカマにも昨年訪問したそうです。高松小学校でもいただいたフジバカマ10鉢を育て、アサギマダラを招待する計画です。秋が楽しみです。

春の遠足

4年ぶりに高松海岸へ春の遠足に出かけました。絶好の天気に恵まれ、穏やかな海岸でのんびり過ごしました。貝殻を集めたり、きれいな石を探したりして、学年関係なく交流を深めました。海が太陽の光でキラキラに輝き、磯の香りが漂う春の海を全身で感じ取ってきました。学校へ戻ってからは、フレンズ班ごと巨大アートにチャレンジしました。水粘土を使って、手と指を筆にして「光」「風」「水」「碧」をテーマに制作しました。

フレンズ班顔合わせ会

本年度のフレンズ班活動が始まりました。第1回は、顔合わせ会です。1年生の歓迎会も合わせて行いました。フレンズ班ごとに1年生の名前を呼びドキドキしながら1年生はフレンズ班のもとへ歩いていきました。輪になり、自己紹介をしあって、スタートです。これから始まるフレンズ班活動の中で、名前を覚え楽しく交流できるといいですね。最後に、爆弾ゲームで盛り上がりました。会を終えて、6年生のある子が近寄ってきて「僕の班はいい班だよ。〇〇君がすっごい盛り上げてくれて、1年生がニコニコだった。」と報告してくれました。どの班の子も、これからの活動の中で、仲間のよいところをたくさん見つけてほしいです。そして、学年を超えた友情を深めてほしいですね。