ブログ

”近藤真弓さんに学ぶPart2”(6年)

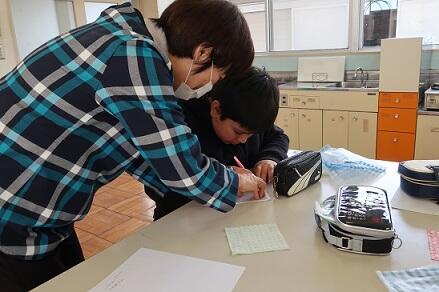

その後、準備していただいた制作キットで、キルトのコースター作りに取り組みました。初めての体験で最初は戸惑っていた子どもたちでしたが、堤さんの「下手でもいいから、気持ちを込めて作ってね。」という言葉や講師のみなさんの丁寧なご指導で、何とか作品を仕上げることができました。子どもたちにとってキルト体験は難しく、それだけに作品作りの大変さを実感することができました。また、作品作りを通して近藤真弓さんを身近に感じることができました。

”情報モラルの標語を作ろう!”

第三回全校句会

第一席 まいおりる冬の宝石白い雪(五年)

第二席 大そうじ心もへやもほこりなし(三年)

第三席 もちたべていちごもたべてまたたべて(一年)

松の木の剪定(せんてい)

豆腐作り体験(3年)

”高松小へようこそ!”

冬の『晴れ晴れチャレンジ』

【クリアスタンプを押す体育委員】

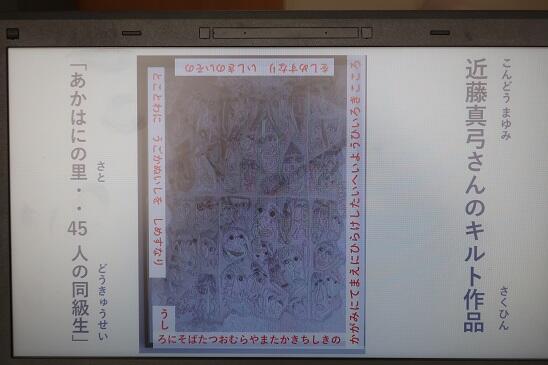

”校歌のなぞ2”

【校歌が縫い込まれているキルト作品】

”登校の子どもらの手に初氷”

【「冷たいよ!」笑顔でにぎる初氷】

”記録に挑戦”~なわとび大会~