ブログ

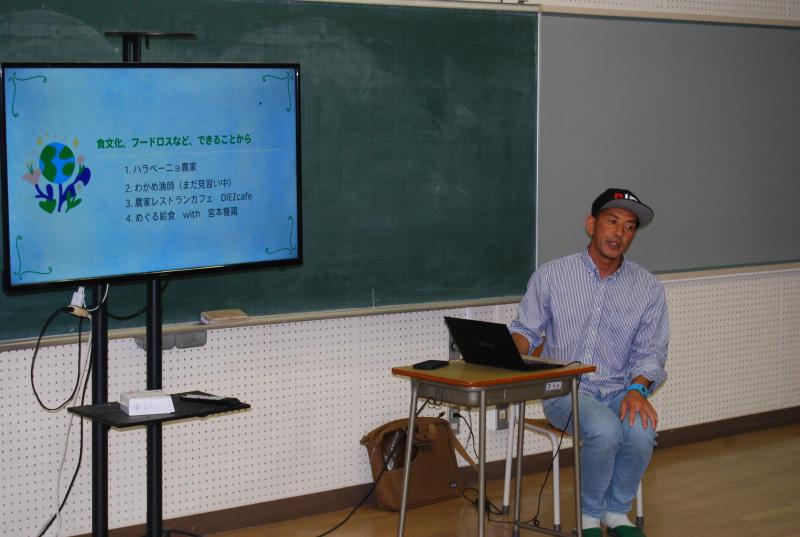

食文化を守ろうプロジェクト

DIEZcafeの小川さんを講師にお招きし、総合的なプロジェクト学習の基礎学習会を行いました。小川さんが取り組んでいるハラペーニョ栽培やわかめ漁師、めぐる給食のことも紹介していただきました。後半は自分にできることを話し合いました。今後、子どもがどんな発想で課題解決に取り組んでいくのか、とても楽しみになりました。

6年生租税教室

6年生社会科の学習で、三河法人会の方を講師に招き、租税教室を開催しました。日頃の子どもの買い物でも消費税を納めています。税金の仕組みや使い道などを学びました。

2年生校外学習

2年生が、生活科の学習で校区探検をしています。住んでいる高松校区のお宝を発見するために、出かけています。地域のひと、もの、ことからいいねを探しています。今回は、山作、高松駐在、柴田さん家のヤギ、公園等を探検してきました。

赤羽根中学校2年生職場体験

赤羽根中学校の2年生が職場体験に本校に来てくれました。学校司書としての職場体験です。図書室の書架の整理や読み聞かせを体験しました。キャリア教育の一環として、赤羽根中学校との連携です。

アジアチャンピオンプロサーファー都築虹帆さん講演会

アジアチャンピオンのプロサーファーの都築虹帆さんに、世界を転戦する忙しいスケジュールの中、講演会に来ていただきました。

「夢の途中、挑戦し続けて」の演題で、虹帆さんの夢について語っていただきました。子どもと年齢が10歳しか離れていない虹帆さんが、夢に向かって頑張っている姿を、子どもはまじかに感じたことでしょう。講演後の質問は途切れることなく、質問攻めでした。

都築虹帆さんをかってに応援する高松小学校として、最後にかってに応援させていただきました。虹帆さんの夢は、もう子どもたちの夢にもなっています。本校のスローガン「いつでも挑戦、みんなで応援、夢を育む高松っ子」に一歩近づけたでしょう。

運動会予行

運動会の予行演習が行われました。今年の運動会のテーマは、「全力・応援・もりあがれ!みんなの楽しい運動会!!」です。子どものアイデアで、自分たちで作り上げる運動会をめざして取り組んできました。予行は、赤組の勝利でした。さて、本番はどうなるでしょう。

2年生ヨガ教室 & クラブ(ガラス細工)

2年生が体づくり運動として、ヨガを習いました。講師の先生は、飯田不久先生です。元小学校教員で、現在は全国各地でヨガの講師をされています。

自分の体と対話しながら、体をほぐしていきます。体の固い子や柔ら

かい子それぞれいますが、自分の体と対話すること(自分の体を知るこ

と)が大切です。

クラブ活動では、ガラス細工を習いました。ガラス管をバーナーで熱して、マドラーを作りました。ガラス管に、きれいな色ガラスを詰めて、両端を閉じて出来上がりです。

野菜の苗を買ってきたよ!

2年生の生活科の学習で野菜を育てます。今年は、地域COの柴田さんにお願いして、市民館で野菜の苗の出張販売所をしていただきました。子どもも、めあての苗を探し、お気に入りの苗を50円で買ってきました。たくさん実がなるように、頑張って育ててください。

春の遠足

5月2日に春の遠足に出かけました。校歌に出てくる尾村山に登りました。尾村山には、戦争遺跡が残っています。去年の6年生が国語「町の幸福論」の学習で発表したアサギマダラに出会える尾村山に、6年生が挿し木したフジバカマを植えてきました。展望台からの景色は素晴らしく、親子で楽しみました。学校に戻ってきてからは、渥美半島の自然についてあかばね塾の渡辺さんから学びました。総合的な学習のスタートを切りました。

交通安全教室

全校で交通安全教室を開催しました。自転車の乗り方について、確認しました。PTAボランティアの方に見守りをお願いして、1~3年生は、横断歩道の渡り方と運動場での自転車乗り方練習を行いました。4~6年生は、実際に信号のある交差点や信号のない横断歩道を使って、自転車の横断の仕方や乗り方について、校外学習を行いました。ゴールデンウイークには観光客が渥美半島にやってきます。自分の命は自分で守ることできる子どもになってほしいです。

起業講座(5,6年生)

5,6年生が、豊橋信用金庫による企業の楽しさを知る講座を受講しました。開発する商品は、「地球にやさしい、夏を快適にすごせるアイテムを企画しよう!」でした。リサーチから、常識を覆すアイデアの創造など起業する楽しさを存分に味わえるプログラムになっていました。アイデアを商品として売り出すには、技術が必要ですが、アイデアなしでは技術開発は進まないそうです。

学校cafe (歯の衛生)

今年度、初めての学校cafeが開催されました。4月は、歯の衛生について学びました。市役所健康課の小川歯科衛生士から、子ども~お年寄りまで幅広い世代が一緒に学びました。

授業参観、PTA総会、学級懇談会

4月20日(土)に授業参観、PTA総会、学級懇談会を行いました。保護者の方に、担任による授業を参観していただきました。まだ、始まって2週間足らずでの公開授業ですが、子どもは生き生きした表情で頑張っていました。今年のスローガン「いつでも挑戦みんなで応援夢を育む高松っ子」についても、説明をさせていただきました。

1年生 自己紹介

2年生 道徳

3年生 社会

4年生 理科

5年生 道徳

6年生 国語

2組3組 生活単元

1年生初めての給食

今日から1年生も給食が始まりました。自分たちで準備する給食です。メニューは一番人気のカレーライスでした。

あんしん教室

1年生が、アルソックによる防犯教育を受けました。不審者への対応について学びました。「いかのおすし」です。

いか:行かない

の:乗らない

お:大きな声で助けを呼ぶ

す:すぐ逃げる

し:知らせる

退任式

4月15日に退任された先生方とのお別れの式を行いました。幸歩先生と健斗先生は4年間、高松小で担任を務め、教え子もいっぱいです。式を終えて、6年生を中心にスペシャルな会を企画し、最後の時間を楽しみました。最後は、ありがとうの花でお互いに感謝の気持ちを伝え合いました。

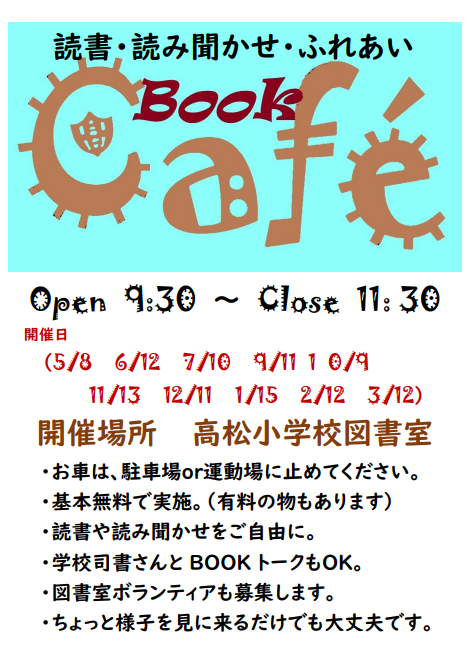

BOOKcafeの開催案内

令和6年度もBOOKcafeを開催します。第2水曜日の午前中になります。是非、図書室へお越しください。

学校cafeの開催案内

令和6年度も、学校cafeを開催します。毎月第4水曜日の午後です。チラシを掲載しますので、ご確認ください。

学級開き

令和6年度始業式が終わり、学級開きが行われました。担任の先生との初めての出会いの場です。それぞれの学年の様子をお届けします。

6年生

5年生

4年生

3年生

2年生

1年生

2,3組

入学式

いよいよ、令和6年度がスタートしました。新1年生を7名迎えて、全校70名でスタートです。

子育てサークル

4月3日に子育てサークルのみなさんに学校を利用していただきました。常には、市民館等で活動をされているとのことですが、BOOKcafeの宣伝も兼ねてお越しいただきました。未来の高松小学生が、読み聞かせやおもちゃ遊びをして約1時間楽しんでくれました。ちょうど、入学式準備に来ていた新6年生が、お菓子や飲み物の配膳を手伝ってくれました。うれしい姿です。

いよいよ明日は入学式です。校門の桜も咲き始めました。

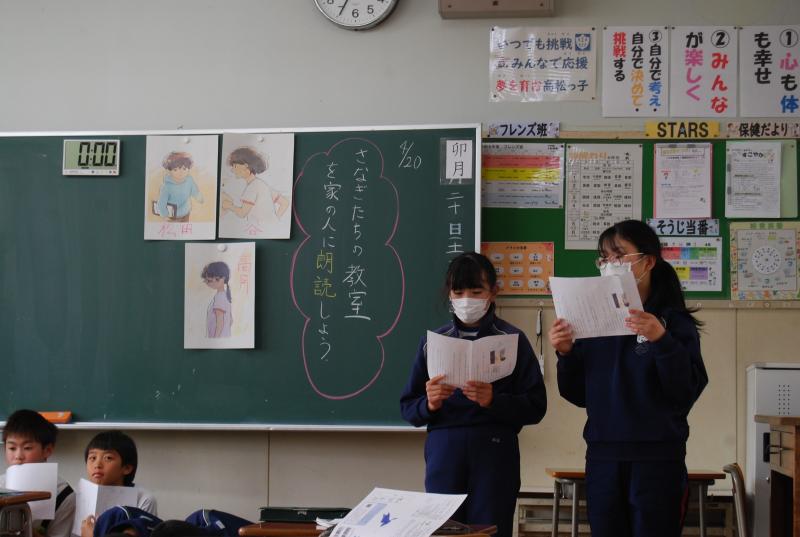

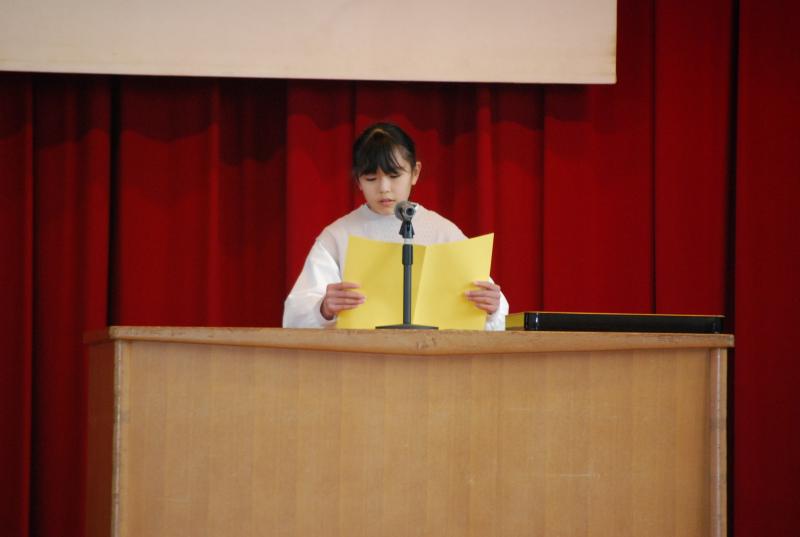

修了式

令和5年度修了式を行いました。1年生から5年生まで代表に修了証を手渡しました。とわさんはプールや学習発表会で頑張ったことを、律穂さんは、セルスタや委員会活動で頑張ったことを立派に発表しました。これで、令和5年度が終了します。また、4月に新1年生を迎えてスタートします。

第77回卒業証書授与式

卒業生9名が。巣立っていきました。少ない人数の6年生でしたが、今年一年間、高松小学校のスローガンを実現した最高学年でした。おめでとう。そして、ありがとう。

お祝いメッセージが届きました

高松の地域の方から、卒業をお祝いするメッセージが届きました。学校cafeなどで、地域の方が学校へ足を運ぶ機会が増え、地域の方も卒業をお祝いしてくれています。幸せな校区を実感しています。明日、9人の卒業生が高松小学校を巣立っていきます。

BOOKcafe

本年度最後のBOOKcafeが、開催されました。司書さんによる、手作りオリジナルしおりづくりでした。読書には欠かせないしおりです。自分だけのオリジナルしおりを挟んで、読書に親しんほしいです。

謝恩会

6年生が、昼休みに謝恩会を開いてくれました。爆弾ゲームとゼスチャーゲームで楽しみました。肩もみサービスつきでした。初めての経験です。最後にメッセージカードのプレゼントがありました。短い時間でしたが、6年生と教職員で楽しい時間を過ごしました。

会食

3月4日~6日の3日間、校長室で6年生との会食を行いました。卒業する寂しさや中学進学へのワクワク感が話題となりました。30分という短い時間でしたが、楽しむことができました。6年生、ありがとう!

ワックスがけ

6年生が卒業を前に、奉仕作業に取り組んでくれています。高松小学校のすべての教室のワックスがけをしています。荷物を運び出し、水ぶきで汚れをとります。仕上げにワックスをかけて、ピカピカになります。6年間過ごした、学び舎を巣立っていく卒業生。9人という少ない人数ですが、最高学年としてこの一年間、本当によく頑張ってきました。あと少しです。

キルト体験

6年生の総合的な学習で学んだ近藤真弓さん。6年生も、キルトづくりに挑戦しました。講師を招いて、手縫いでキルトコースターを作りました。細かな作業で、コツコツ進めるキルト体験で、近藤真弓さんの作品がどれだけ時間がかかっているか、実感することができました。

交流遊び

6年生が卒業を前に、各学年の要望に合わせて交流遊びをしています。1年生とは”はないちもんめ”、4年生とは”アルティメット”で交流遊びをしました。それぞれの学年との最後の遊びとなります。思いっきり遊んで、小学校での思い出を膨らませてほしいです。

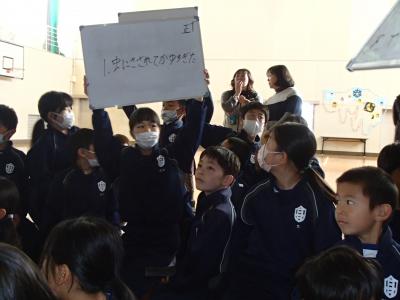

六送会

5年生が企画運営した初めての全校集会です。感動!感動!ありがとうがいっぱいの会になりました。六年生クイズで、フレンズ班で盛り上がりました。じゃんけん列車で全校が一つの輪になりました。1~5年生が合唱「変わらないもの」でありがとうを伝えました。6年生が「いのちの歌」でありがとうを返してくれました。

ぼっくりん通信3月号

ぼっくりん通信3月号が完成しました。ご覧ください。

フレンズ班遊び

本年度最後のフレンズ班遊びが行われました。全校で宝探し鬼ごっこをしました。6年生が準備した15個の宝を1~5年生が探します。6年生は鬼となって、下級生を捕まえます。制限時間内に12個のお宝がゲットされました。

フレンズ班句会

フレンズ班句会を行いました。6年生が進行をしながら、お気に入りの句を紹介していきます。比喩や擬音が使われている句や共感できる句が、お気に入りの理由になっています。季語はどれだろうと探したり、作り手の意図と読み手の理解に違いがあったりする面白さも、句会の楽しさです。

自転車おじさん

自転車おじさんこと、松本英揮さんの講演会を実施しました。低・中学年と高学年・学校cafe参加者の2部制で行いました。松本さんの世界中を旅した様々な経験から、子どもにメッセージ的な内容でお話をいただきました。本校の子どもが、何を受け止め行動に移していくのか楽しみです。やはり、自分の目で見て、自分で考え、判断し、行動する人にならなければならないと感じました。

授業参観、学級懇談会

本年度、最後の授業参観・学級懇談会が行われました。最後ということもあり、たくさんの保護者の方に参観していただきました。1年間の成長の様子が伝わったと思います。ご協力ありがとうございました。ICTの活用やプログラミングなど、保護者の方が経験のない授業もあり、令和の日本型教育についてご理解いただくことができたと思います。

1年国語

2年算数

3年国語

4年算数

5年理科

6年プログラミング

2,3組 生活単元

陸上教室開催

トヨタ自動車陸上長距離部の熊本監督、辻コーチ、三山選手、山藤選手、安井選手の5名のトップアスリートの方に、速く走るコツを教わりました。腕振り、腿あげ、ジャンプなど、走る基本を体験しながら学びました。体育館で実施のため、対決はできませんでしたが、3分間鬼ごっこで対決しました。質問タイムでは、食事やつらくなった時の走り方や子どもの頃のことなどが、話題となりました。

実際にレースで履いているシューズを見せていただいたり、サインタイムもあり、子どもは大満足でした。トップアスリートの方たちから、生き方についても学んで、夢を育むきっかけになる陸上教室でした。

シルバーサロンにおじゃましました

6年生がシルバーサロンにお邪魔してきました。学校cafeで、地域の高齢者と接する機会はありますが、初めてお出かけをしてきました。おじいさんおばあさんと楽しいひと時を過ごしてきたようです。子育てサークルのみなさんも市民館を利用していて、高齢者世代、保護者世代、小学生世代、未来の小学生世代と何世代もが集まっていました。核家族化が進み、何世代も集うことが少なくなっていますが、ここ高松では素敵な交流ができています。地域コーディネーターの方のおかげです。

薬物乱用防止教室

6年生が薬物乱用防止教室を受けました。講師は、田原警察署生活安全課久田警部補です。子どものときから、自分の責任で善悪の判断を重ねる必要があります。久田警部補から、薬物に関する知識や怖さ、誘惑などを学びました。実際に、偽薬物を見せていただいたりしました。ダメ、絶対!です。

入学説明会

入学説明会を行いました。令和6年度の新入生は現在7名の予定です。5年生が、学校を案内しながら、新入生の不安を取り除いていました。1年教室では、学校の行事を説明されたり、手紙などのプレゼントを受け取ったりして、ニコニコでした。5年教室では、机に座り授業体験も行いました。最後は、リラックスできるように図書室で絵本を見ながら過ごしました。

読み聞かせ

BOOKcafeに、中央図書館から司書さん2名をお迎えして、読み聞かせを行いました。低学年に大人気でした。ちょうど菜の花読書週間でもあり、子どもが図書室へ足を運ぶ機会が増えています。本を読みながら、創造力を高めてほしいです。

近藤真弓さんの生き方

6年生が、近藤真弓さんの生き方や作品について、柴田ひろ子さんから学びました。本校出身のキルト作家である近藤真弓さんの作品を鑑賞しながら、材料や込めた思いなど交流当時の会話から伝えていただいています。本校玄関には、同級生の方たちから真弓さんの作品である「45人の同級生」を寄贈していただいています。

学校保健委員会

相手も自分も大切にしたコミュニケーションのしかたを考えよう!のテーマで学校保健委員会を開催しました。保健委員会が、コミュニケーションアンケートを分析し、本校の課題を見つけてくれました。「知らず知らずのうちに相手を傷つけてしまっているかもしれない」本校の課題です。その後、保健委員出演のドラマを見ました。相手の考えを受け入れず、主張ばかりしてお楽しみ会の内容が決まらない。学校では、よくある話です。その後、スクールカウンセラーの前田先生に、コミュニケーションをキャッチボールに例えて、わかりやすく教わりました。流れ星というお絵描きゲームでは、同じ言葉を聞いているはずなのに、一人一人の絵が違うのはどうしてかを体験しました。

みんなが笑顔になる会話が弾む学校になっていくでしょう!

鬼は外、福は内

1,2年生が、図画工作で制作した鬼のお面をかぶって、豆まきをしました。「鬼といりまめ」の読み聞かせの後、お面をかぶって豆まきをしました。自分の中の悪い鬼は、外へ出ていったでしょうか?

環境教育

DIEZcafeの小川さんを講師に招き、環境教育を行いました。小川さんは移住者で、この田原の海が気に入り、赤羽根に住むことにしたそうです。高松の子どもは、生まれながらにして海の近くに住んでいますが、実際に海のよさや素敵なところを十分に味わえていません。海をテーマに、小川さんから学び、サーフィンについても紹介していただきました。

昔の遊び

1年生が、おじいさん、おばあさんと昔の遊びで遊びました。指を器用に使わないとできないこともあり、ほめてもらいながら、あやとり、おはじき、けん玉などを楽しむことができました。

なわとびコンテスト

なわとびコンテストを開催しました。これまで取り組んできたペアなわとび、単縄バトル、大繩の三種目をフレンズ班ごと行いました。単縄バトルでは、1分間に学年種目で何回跳べるか挑戦します。フレンズ班で合計してチャンピオンを決定します。大繩では、保護者の方にも参加していただいて、大いに楽しみました。インフルエンザで休んでいる子は、後日単縄バトルの回数を数えるため、チャンピオンは後日決定となりました。

ペアなわとび

ペアなわとび

1年 前とび

2年 後ろとび

3年 かけ足とび

4年 前交差とび

5年 後ろあやとび

6年 二重とび

大繩とび

金融教育出前講座

4,5,6年生が、金融授業出前講座を受けました。今年は、お金の教室の基本編です。お金の大切さを学びました。お金の使い道には4つあります。使う・貯める・譲る・増やすです。この4つの使い道を学び、実際に幸せな使い道をチョコレートを買う場面を想定して体験しました。心に残ったこととしては、お金の使い方は大人になると分かるものではないということです。子どもの先に大人があるので、子どもの時から使う・貯める・譲る・増やすを意識することが大切なのだそうです。働いた対価としてお金をもらうことがありますが、これは「ありがとう」の印なのだそうです。みんなで、幸せなお金持ちになれるといいです。

1億円(練習用紙幣)の札束を持たせてもらいました。

三遠ネオフェニックスバスケットボール教室

三遠ネオフェニックスの元選手(鹿毛誠一郎さん、岡田慎吾さん)に、バスケットボールを学びました。鹿毛さんは、昨年に引き続き2回目の訪問です。全校で、選手になるために必要なことを経験からお話しいただきました。①しっかり寝ること②なんでも一生懸命取り組むこと③けじめをつけることの大切さを伝えてくれました。後半は、4,5,6年生がシュートのコツを教わり、シュート練習をしました。最後に1対4で30秒ゲームを行いました。シュートをブロックされてなかなか得点することはできませんでした。おまけで、サイン会もしていただきました。現在、ネオフェニックスは中地区1位です!

5年生耐震出前講座

1月26日に5年生が防災学習の一つとして、耐震出前講座を受講しました。市役所建設課の方と新建設の方を講師として、地震に強い建物の構造について学びました。元旦に起きた能登半島地震の記憶も鮮明で、子どもの目も真剣でした。筋交いのあるなしで、建物の揺れ幅が違うことなど、実際に紙で家を組み立てて実験しました。地震大国の日本では、耐震構造の建物が欠かせません。しかし、命を守る行動は一人一人身につけなくてはいけません。