ブログ

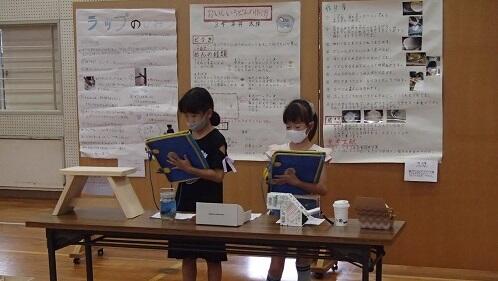

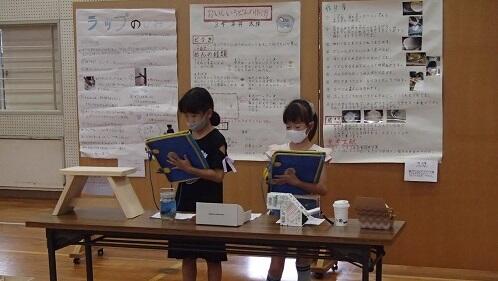

夏休み作品展①

今日は、学年ごとに夏休み作品展の研究や工作を見合いました。自分の学年だけでなく、他の学年の作品も見ました。よい作品、工夫されている点などをメモをとりながら見てまわりました。今後の学習に生かせるとよいです。

2学期が始まりました

今日は、2学期の始業式がありました。体育館に全校で集まることはせず、放送で行いました。4年生代表の子が、2学期の目標などを発表してくれました。

始業式の後、6年生が夏休みの作品展の準備をしてくれました。

6年生が準備してくれた会場に、1年生から順に作品を展示していきました。

始業式の後、6年生が夏休みの作品展の準備をしてくれました。

6年生が準備してくれた会場に、1年生から順に作品を展示していきました。

明日は始業式

明日は始業式、2学期のスタートです。元気よく登校してください。

大村知事からのメッセージ

ラジオ体操【宇津江】

宇津江は、宇津江農村公園で行われています。整列して、しっかり体を動かしています。

今日で、すべての地区のラジオ体操が終わりますが、早寝早起きは続けていきましょう。

今日で、すべての地区のラジオ体操が終わりますが、早寝早起きは続けていきましょう。

ラジオ体操【八王子】

八王子は、8月1日(日)から始まっています。八王子出荷場前で行っています。中学生や保育園児もたくさん参加してくれています。

ラジオ体操【石神】

石神は、7月31日(土)まで、石神公民館の裏の広場で行っています。保護者、地区の方も多く参加してくださっています。

ラジオ体操【江比間:旧公民館跡地】

江比間の旧公民館跡地での様子です。

早起きにも慣れたでしょうか。これまで、天気にも恵まれて、予定通り実施できています。

早起きにも慣れたでしょうか。これまで、天気にも恵まれて、予定通り実施できています。

ラジオ体操【江比間:市民館前】

江比間の市民館前の様子です。

ラジオ放送を使っている地区と田原弁のCDを使っている地区があります。

ラジオ放送を使っている地区と田原弁のCDを使っている地区があります。

ラジオ体操【江比間:南岑寺境内】

今日からラジオ体操が始まった地区もあります。江比間は、三か所で行われています。南岑寺境内で行われた様子です。

スポーツ大会【子供会】

今日は、子供会のスポーツ大会が、泉中学校の体育館で行われました。泉校区会長(泉市民館館長)さんのお話で、気合を入れて元気よく大会に臨みました。学校の縦割り班でチーム分けをし、ドッジボールをしました。6年生をはじめ、上級生が下級生に優しく接する姿が多く見られました。

校区の清掃活動【子供会】

今日は、スポーツ大会の会場、泉中学校の体育館まで地区ごとに歩いていく途中で、ごみ拾いをしました。道路にごみを捨てる人がいない泉校区ですので、たくさんはありませんでしたが、ペットボトルと空き缶はいくつかありました。通学路、校区を美しく保つよう、気づいたらごみを拾いましょう。

ラジオ体操【村松】

村松のラジオ体操の様子です。村松公民館広場で行われています。今日は、ラジオ体操だけでなく、清掃活動とスポーツ大会が行われます。

ラジオ体操【馬伏】

今日は、「スポーツの日」で、祝日ですが、ラジオ体操は行われています。馬伏は馬伏集会場で行われています。地域の方が多く参加してくれています。

ラジオ体操【夕陽が浜】

今日は、海の日で祝日ですが、朝6時30分からラジオ体操がありました。夕陽が浜の様子です。夕陽が浜東公園で行われました。

ラジオ体操【伊川津】

今日から夏休みです。朝6時30分からラジオ体操も始まりました。伊川津の様子です。伊川津公民館で行われました。中学生も参加してくれました。

今日からプール開放も始まります。

今日からプール開放も始まります。

1学期 終業式

1学期の終業式がありました。はじめに6年生の代表2名が、1学期の振り返りを発表しました。次に、校長先生から、「楽しい夏休みにするために、早寝早起き朝ごはんをはじめとする規則正しい生活をすること、そして、夏休みにしかできない、夏休みだからこそできる学習をしてください。」という話がありました。

その後、防犯少年団委嘱式がありました。

また、あいさつ運動などの表彰も行われました。

【6年生代表の振り返り】

【防犯少年団委嘱式】

【あいさつ運動の表彰】

その後、防犯少年団委嘱式がありました。

また、あいさつ運動などの表彰も行われました。

【6年生代表の振り返り】

【防犯少年団委嘱式】

【あいさつ運動の表彰】

夏季休業期間中の新型コロナウイルス感染症対策について(お願い)

夏季休業期間中の新型コロナウイルス感染症対策についてのお願いです。

夏季休業期間中の新型コロナウイルス感染症対策について(お願い).pdf

夏季休業期間中の新型コロナウイルス感染症対策について(お願い).pdf

菜種選別、搾油体験(菜の花エコプロジェクト)【5年生】

5年生が、菜種の選別と搾油の体験を行いました。NPО田原菜の花エコネットワークの方々と、市役所環境政策課の方に来ていただき、学習しました。

【はじめに菜の花エコプロジェクトについて、市役所の方に話を聞きました】

【種の選別作業を行いました】

【種から油を取り出す作業を行いました】

【はじめに菜の花エコプロジェクトについて、市役所の方に話を聞きました】

【種の選別作業を行いました】

【種から油を取り出す作業を行いました】

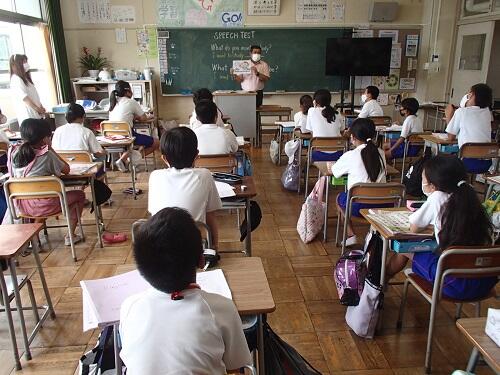

ヘンリー先生の英語の授業がありました

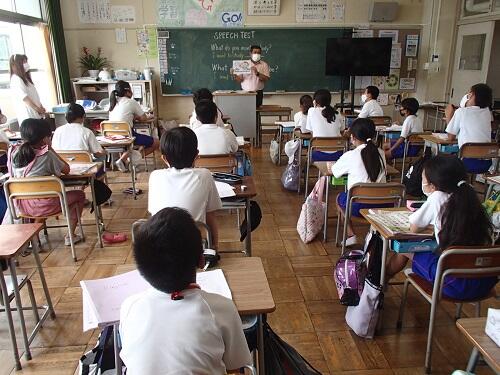

今日は、1学期最後のヘンリー先生の英語の授業がありました。

5年生の授業では、教科名を英語で何というか確認した後、会話の練習をしました。また、教科書を使って、職業や部活動を英語で何というかを学習し、学習した単語を使った会話の練習をしました。

すべて英語で授業が進められていますが、ヘンリー先生の英語を聞き取って学習しています。

5年生の授業では、教科名を英語で何というか確認した後、会話の練習をしました。また、教科書を使って、職業や部活動を英語で何というかを学習し、学習した単語を使った会話の練習をしました。

すべて英語で授業が進められていますが、ヘンリー先生の英語を聞き取って学習しています。