田原市立野田小学校

ブログ

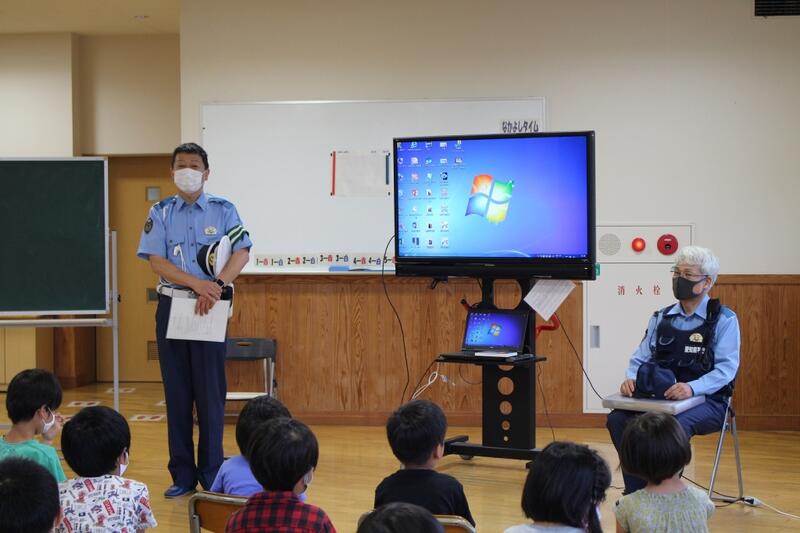

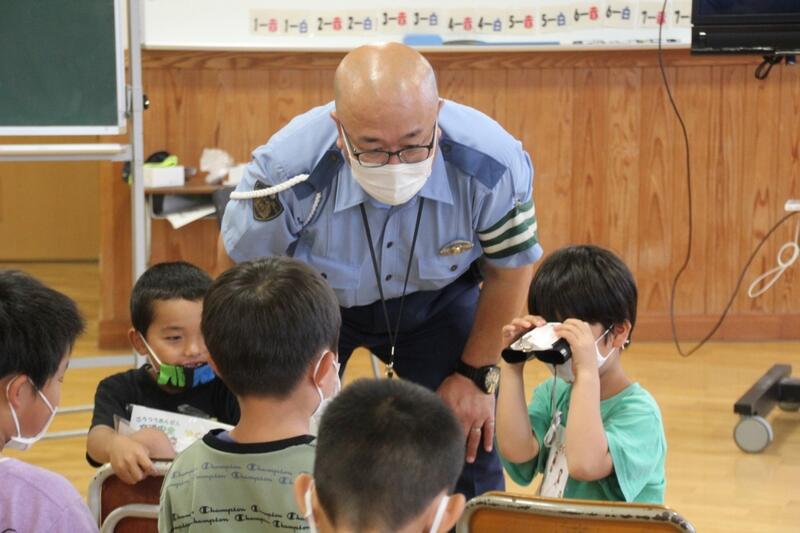

交通安全教室

野田っ子タイム

5年体育ベースボール型ゲーム

フェイスシールド

学校がきれいになりました

ラジオ体操

サツマイモのつるさし

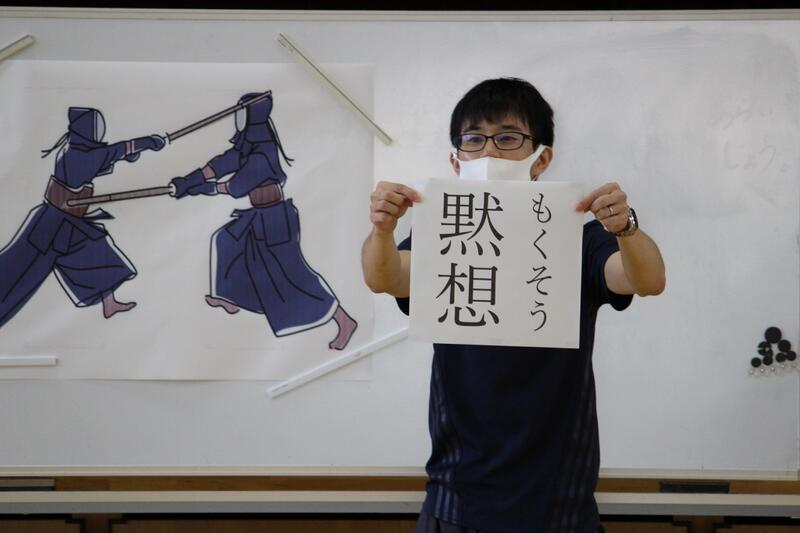

黙想

なかよし班遊び

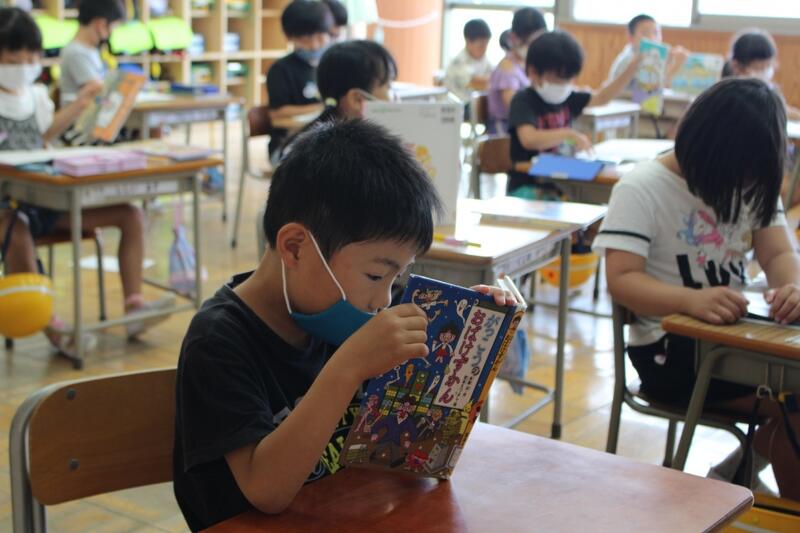

朝の学習にも集中

本校では、毎週、火・水・金曜日の午前8時15分~25分の約10分間を山びこタイムといい、火・水曜日は学習、金曜日は読書の時間にしています。特に今年度は、今以上に言葉の力を育む目的で、視写や辞書引き等にも取り組んでいます。朝から黙々と学習に取り組む子どもたちに拍手を送りたいと思います。また、6月9日(火)に今年度最初の避難訓練を行いました。避難開始から約2分30秒で全員の避難が完了しました。素早い動きに感心しました。

今年度初めて・・・

学校再開三日目

学校が再開しました

学校再開日の変更について

学校再開日の変更について

詳細につきましては、学校から配信するメールや、次回登校日(5/19・5/20)に配付する文書をご確認ください。

200514_学校再開日の変更について.pdf

(ファイルをクリックしてご覧ください。ファイルを開くことができない方は、下記の内容をご覧ください。)

令和2年5月14日 保護者の皆様へ

田原市教育委員会教育長

学校再開日の変更に伴う今後の対応について

日頃より本市小中学校における教育活動にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

さて、見出しの件について、学校再開日を下記のとおり変更し、学校再開に向けて十分な感染症対策のもと、順次活動を広げていきます。

つきましては、ご理解とご協力をお願いいたします。

記

1.学校再開日の変更

【変更前】令和2年6月1日(月)→

【変更後】令和2年5月25日(月)

2.対象校

田原市内全小中学校

3.今後のスケジュール

(1)5月18日(月)~24日(日)「学校再開準備期間」

これまで通り、「あしたの日」を各校の計画に沿って実施します。計画を変更する場合がありますので、その際は各学校の連絡に従ってください。この期間は、通常の授業は実施せず、出欠席に計上しません。

<留意事項>

・「自主登校教室」は継続します。

・この期間から、一部の地域を除き、放課後子ども教室/児童クラブの受け入れが午後1 時になりますので、自主登校教室の利用時間を午後1 時の引継ぎまでとします。その他の児童については、引き続き午後3時まで学校で対応します。

・部活動は行いません。

(2)5月25日(月)~31日(日)「学校再開試行期間」

学校の通常再開が、安全かつスムーズに進められるよう、さまざまな対応を試行する期間です。試行ではありますが、この期間から正式に授業を実施します。ただし、各学校の規模等により分散登校等の措置をとる場合がありますので、授業日数は学校によって異なります。詳細は、各学校の案内をご参照ください。また、期間中にすべての学校で一斉登校日を実施しますので、ご承知おきください。

<留意点>

・給食はありません。

・学校での活動は、半日以内です。

・部活動は行いません。

(3)6月1日(月)~「学校通常再開」

通常の学校生活が始まりますが、感染予防のため、さまざまな教育活動に必要な制限を加えたり、配慮をしたりします。保護者の皆様にもご理解とご協力をよろしくお願いします。

・通常登校になります。

・給食を実施します。*小1は6/4~

・日課は各学校で決定します。

・部活動は、児童生徒の様子や学校からの要望等を踏まえ、再開時期を市教委で決定し、各学校へ通知します。そのうえで、各学校で再開期日を決定します。

4.感染症対策について

各学校では、引き続き感染症対策を徹底してまいります。学校再開期を迎え、一層の注意が必要な時期と考えています。ついては、毎朝の検温、マスク着用の徹底、健康管理など、各種の対策について引き続きご協力いただきますよう、よろしくお願いします。なお、発熱や風邪症状が見られる場合は自宅で休養を取るようにしてください。この場合は、「出席停止」で取り計らいます。そのほか、感染症に関して登校に不安をお持ちの方は、学校までご相談ください。

田原市教育委員会学校教育課

電話0531-23-3679

夏休みの変更について

詳しくは、以下のファイルを開いてご覧ください。

20.5.8 夏休みの変更について.pdf

(このファイルが開けない方は、下記の内容をご確認ください。尚、次回登校日に文書でも配布いたします。)

夏季休業期間の変更と授業の実施について

保護者の皆様におかれましては、日頃より市内小中学校の教育活動にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。

さて、見出しの件につきまして、詳細が決まりましたのでお知らせします。

なお、今回の措置は今後の感染状況により変更する場合がありますので、ご承知おき下さい。

記

1 夏季休業期間の変更と授業日の設定について

・夏季休業期間を、以下の通り変更します。<変更前>令和2年7月21日(火)~令和2年8月31日(月)42日間

↓

<変更後>令和2年8月1日(土)~令和2年8月16日(日)16日間

・これに伴い、課業日を新たに以下のとおり設定し、そのうち土日祝日を除いた平日に授業を実施します。ただし、8月31日(月)は、市内小中学校一斉に学期末休業とします。<授業日>

令和2年7月21日(火)~7月31日(金)のうち7日間令和2年8月17日(月)~8月31日(月)のうち10日間

2 新たに設定した授業日の扱いについて

(1)授業日について

・課業日のうち、土日祝日を除く平日を授業日とします

・日課は各学校で決定します(2)給食について

・すべての授業日に給食を実施できるよう、現在調整中です

(3)1学期の終業式について

・田原市の学校管理規則では、1学期は8月31日までとなっています。したがって、1学期の終業式は、1学期の最終登校日にあたる8月28日(金)です。ただし、式のもち方については、各学校の判断とします。

(4)成績と通知表について

・7/21~7/31の学習内容の評価は1学期の成績に加え、8/17~8/31に新たに学習した内容の評価は2学期に加えます

・通知表の記載、配付方法等については各学校の判断によります。

3 今後について

今回の夏季休業の変更は、授業時間の不足に対応するための緊急措置です。しかしながら、未履修の内容を補い、授業の遅れを取り戻し、子どもたちに確かな学力を保障するためには、これでも十分とは言えません。今、学校では学習内容を精選したり授業の進め方を検討したりして、時間を効果的に使うための準備を進めています。加えて市教委からは、安易に、児童生徒に過度の負担を強いるような詰込型の授業にならないようお願いしています。こうした努力のうえで、なお不足する授業時間を補うためには、学校行事の中止や縮小もやむを得ないと考えています。

各学校には、年間行事のバランスも考慮しながら、学校行事の調整を図るよう伝えています。子供のためにぜひ実施したいもの、今年は我慢せざるを得ないものなど、保護者や地域の方々のご意見も伺いながら、学校の実情に応じて決めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

担当 学校教育課 電話 0531-23-3679

5月の登校日について

5月の登校日について連絡します。

内容は、以下のファイルをご確認ください。

20.5.7_5月登校日について(差替).pdf

(ファイルが開けない方は、以下の内容をご確認ください。尚、文書でも5月7日以降配布いたします。※5月1日に本ブログに載せたファイルには、彦田の通学班が明記されていませんでしたので、今回追記しました。誠に申し訳ございませんでした。)

保護者 各位

登校日の実施について(通知)

臨時休業期間の再延長に伴い、本校では下記のように登校日を実施します。

つきましては、ご家庭と連携し、お子様の健康状態の把握に努めてまいります。登校日の朝の検温、体調の確認にご協力をよろしくお願いいたします。

記

1 登校日

第1回目 5月12日(火)、5月13日(水)

第2回目 5月19日(火)、5月20日(水)

第3回目 5月26日(火)、5月27日(水)

※ 火曜日の登校は、芦・南・彦田・雲明・保井・市場・北海道・今方 の通学班

※ 水曜日の登校は、東馬草・西馬草・山ノ神・仁崎・ほると台 の通学班

2 時間:午前9時~午前11時

3 朝の体調確認について

・登校日の朝、検温と体調を確認し、5月7~8日に配付する「登校カード」に、必要事項を記入し、お子様に持たせてください。

・登校時に担当者に「登校カード」を渡し、チェックを受けてから入室します。

・「登校カード」忘れや記入漏れの場合は、ご家庭に連絡を取り、体調の確認をさせていただきます。

4 備考

・37.5度以上の発熱や、咳、だるさ等の体調不良がある場合は、症状がなくなるまで無理に登校させず、自宅で休養させてください。

・登校日に登校を見合わせる場合は、午前8時30分までに、学校までご連絡ください。登校しない場合には、電話連絡など、別に対応させていただきます。

・登校中に体調不良になった場合は速やかに引き渡しますので、ご協力をお願いします。

【担当】野田小学校(教頭)電話:25-0007

臨時休業延長措置等について

保護者のみなさま

臨時休業延長措置などの今後の対応について、田原市教育委員会より連絡がありました。下記の内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いします。

20.5.1_今後の対応について(臨時休業延長等).pdf

(このファイルが開けない方は、以下の内容をご確認ください。尚、5月7日以降、文書でも配布いたします。)

保護者の皆様へ

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時休業措置の延長に関する対応について

日頃より本市小中学校における教育活動にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

さて、見出しの件について、すでにご承知の通り田原市としましても、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ観点から、再度、臨時休業措置の延長を実施いたします。

つきましては、下記の対応をとってまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

記

1 休業措置を延長する期間:令和2年5月7日(木)~令和2年5月31日(日)の25日間

2 対象校:田原市内全小中学校

3 休業期間の延長に対する考え方

休業期間の再度の延長により、子供たちや保護者の皆様に更なるご負担をおかけすることを大変申し訳なく思います。

現在、各学校では、学校再開に向けて授業時間数の確保や授業の進め方について再度計画を練り直しているところです。

ただ、3カ月の学校休業という誰も経験したことのない事態となることから、子供たちにどのような影響が生じるのかを慎重に見極め、

適切に対応していく必要があります。そのため、各学校には、学校が再開したときに子供たちがスムーズに学校生活をスタートできるよう、

状況の把握と家庭学習への支援を更に丁寧に進めていくようお願いしているところです。保護者の皆様には、お子さんのことで気がかりな点がありましたら、遠慮なく学校まで連絡してください。

4 臨時休業期間中の登校日(あしたの日)について

学校休業中ではありますが、子供たちの様子を把握し、学習課題等に丁寧に対応するため、登校日を実施する場合があります。

ただし、実施するためには感染症に対する予防対策を徹底する必要がありますので、実施の時期、回数、方法等について各学校で検討中です。

また、実施する場合は、登校日を授業日とはせず(出欠席日数に加えない)、登校を見合わせたい方に対し、柔軟な対応をいたしますので、ご理解とご協力をお願いします。

なお、「あしたの日」とは「明日は今日よりいい日になってほしい」という願いを込めた、登校日の別称です。

5 自主登校教室について

対象児童を以下のとおり変更し、受け入れを継続します。少しでも感染リスクを減らすとともに、登校日(あしたの日)の対応や学校再開の準備を進める教職員の負担を減らすための措置ですので、ご理解とご協力をお願いします。

【変更点】対象児童

<変更前> 日中に自宅で過ごすことが困難な児童(1~6年)

<変更後> 小学校1~4年生で、自宅で過ごせない事情があり、保護者の要望が強い児童

(※5,6年生については、個別に学校へご相談ください。)

6 給食の再開について:学校再開に伴い、給食開始を以下のとおりとします。

◎6月1日(月):小学校2~6年、中学校 ◎6月4日(木):小学校1年

7 夏季休業(夏休み)の短縮について

4月28日(火)に学校の緊急配信メールでお伝えしましたが、授業時間を確保するために、夏季休業を短縮して授業を実施することを検討しています。

そのことについて、現在関係機関と調整中です。詳細が決まりましたらあらためて連絡いたします。

8 大型連休・臨時休業中の児童生徒の生活について

新型コロナウイルスへの感染拡大を防ぐとともに、子供たちの安全を守るため、別紙「新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた大型連休の過ごし方に関する保護者への周知について」(4/30の本校ブログに掲載)を参照いただき、ご協力をお願いします。

田原市教育委員会学校教育課

電話 0531-23-3679

大型連休の過ごし方について(教育委員会より)

市内小中学校児童生徒の保護者 様

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた大型連休の過ごし方について(お願い)

平素から田原市の教育活動にご理解、ご協力をいただき誠に有難うございます。

さて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、お子様の健康と安全を第一に考え、5月31日まで学校の臨時休業を行っております。

つきましては、大型連休中も引き続き、下記の留意点に取り組み、感染予防に、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

1 不要不急の外出は避けてください。

2 規則正しい生活習慣を心がけて過ごしてください。

(栄養バランスを考えた食事、適度な運動、十分な睡眠時間の確保)

3 帰宅時、調理や食事前、トイレの後、咳やくしゃみ・鼻をかんだ後の手洗いは、石けんを使用して十分に洗い流してください。

4 やむを得ず外出するときや他人との間近での会話をするときは、マスクを着用してください。

5 毎日、定期的に検温し、健康カード等に記録して、体調管理に努めてください。

6 自宅での換気も意識し、室内の空気を入れ替えてください。

7 友だちとのコミュニケーションは、オンラインや電話を利用してください。

8 スーパーマーケットやコンビニエンスストアの利用は、毎日ではなく、一人または少人数で、空いている時間に短時間で済ませてください。

9 外での運動は、少人数で、混雑している公園は控えてください。

(交通事故や水の事故などには十分気をつけてください)

10 自宅での学習は、課題や学習支援動画を活用し、計画的にすすめてください。

尚、次の症状がある場合は、「帰国者・感染者相談センター(保健所)」に相談し、また、学校への連絡もお願いします。

・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。

(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)

・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。

※基礎疾患等のある児童生徒等は、上の状態が2日程度続く場合

令和2年4月30日 田原市教育委員会教育長

令和2年度が始まりましたが・・・

第73回卒業証書授与式

田原市野田町宮前1

電話:0531-25-0007

FAX:0531-25-0087

Mail:noda-e@city.tahara.aichi.jp